一、土匪與木乃伊:殖民地犯罪影像的黑盒子

明治三十八年,殖民政府在統治臺灣十年後,由警察官司獄官練習所長提出申請設立刑事參考品陳列室,在這個申請案中,罪犯相片和犯罪現場照片,被列為陳列物品,和標本、犯罪工具併陳收藏。臺灣攝影史上,這是第一次攝影公共檔案化的紀錄,它同時是法律證物與博物館的收藏陳列品。(陳傳興,2011:21-22)

以臺灣本地攝影史意識向日本殖民時代遺存影像提問,陳傳興(2011)〈臺灣熱〉一文,從日本征臺戰爭的外地暗房開始,指出戰爭影像機器後面的兩種生產者類型(軍隊寫真班與民間寫真師),探討歷史攝影的見證危機,乃至於影像創生與新殖民帝國建構的合謀共構關係。攝影不只客觀見證紀錄歷史事件,更是一種觀看機制,這是陳傳興思考本地攝影史的創見。儘管文中對於當國家與觀看合而為一的「帝國泛視」概念如何成立、機制如何運作,並不清楚。但猶具啟發性的是,他以異地熱病發作般的檔案熱隱喻,開啟了如何對影像進行歷史性思考的問題意識。影像既是檔案又不只是檔案。歷史要向檔案發問,又不滿足於來自檔案內部的回答。

其中,差可比擬「殖民地刑罰博物館」[1]的一段描述吸引了我的注意。陳傳興將1905年臺灣總督府警察官及司獄官練習所(警政與獄政教育訓練機構)設立刑事參考品陳列室,標定為臺灣攝影史上第一次攝影公共檔案化的紀錄。那有可能是一座刑罰影像博物館嗎?如果是,那麼裡面想必陳列著最具代表性的殖民地惡影像,訴諸於殖民地他者的蒐藏與展示。[2]可是儘管史料早已開放,但過去一直不得其門而入,藏品內容猶未可知。一座想像中的博物館?這其實也反映了歷史影像研究的貧瘠現況。無論在法律史或攝影史領域,這個尚未被探索的主題,就好像一個殖民地犯罪影像的黑盒子,既是仍然隱身暗室裡的攝影史,也是藏諸攝影史的一個暗面。

註解

- ^ 1905年1月11日〈刑事參考品陳列室設置規程〉第二條:刑事參考品陳列室,可供刑事警察參考品之蒐集物品項目大致如下列各項:第一、裁判醫學上參考品。第二、各種標本。第三、毒殺用品。第四、兇器。第五、銃器彈片彈痕之類。第六、血痕。第七、足跡。第八、偽造貨幣及偽造用具。第九、偽造文書誣告狀投書暗號之類。第十、罪人寫真。第十一、犯罪現場寫真。第十二、罪人的符徵及暗語。第十三、迷信相關調查報告書。第十四、罪人變形之模樣用品。第十五、其它可為刑事警察上參考之物件。參見:臺灣總督府警察官及司獄官練習所,《臺灣總督府警察官及司獄官練習所沿革誌》(臺北:編者,1909),頁367-368。

- ^ 最新一篇探討日本殖民地刑罰影像的比較研究指出,臺灣相對朝鮮所存酷刑影像文本付之闕如。值得一提的是,該文指出《臺灣慣習記事》所收錄清代臺灣犯人影像並不如實的偽照性質,攝影操作目的主要是透過角色扮演進行刑具演示與功能解說。(Barclay 2016)

所幸近年伴隨著國家公部門或學術機構對歷史影像檔案的資料庫電子化,在某種斷面閱讀的意義上,我們彷彿終於可以走進這座博物館了。刑事參考室影像就收錄在《臺灣總督府警察官及司獄官練習所寫真帖》[1]等官方出版品裡,那是一處看上去平實簡易的檔案室陳列空間。我們甚至可以一窺其中最具盛名的藏品,因1912年雲林土庫事件而被判入庫的「臺灣木乃伊柯象」[2]。它,既是清代臺灣漢人民俗信仰肉身成佛傳奇、玄天上帝廟神像金身之宗教聖物、殖民地抗日事件司法證據,戰後編入臺灣省警察學校科學實驗室,而後成為國立臺灣博物館人類遺骸藏品,也曾一度復返雲林大埤原鄉北極殿。昔日土庫事件依〈匪徒刑罰令〉宣判,卻也因為真正的木乃伊被抬進法庭戲劇性受審,一場結合千禧年信仰的抗日行動被判為殖民地宗教迷信案件。木乃伊有助號召群眾動員,協助匪徒叛亂,被判隔絕於臺灣民間社會,從此藏入刑事參考室。值得注意的是,形同被監禁的木乃伊,化身成一張又一張照片,以靜照影像附圖實證,出現在警察討伐匪亂的各種歷史書寫,成為日本殖民施政的歷史註腳,卻也有時錯亂誤植(范燕秋 2014)。[3]

如果那真的是一座刑罰博物館,且讓我們以刑事參考品室裡的土匪與木乃伊為借鏡,反思「影像一物件」(image-object)的角色多重性,以及借使影像詮釋歷史的論述不穩定性。以木乃伊為鏡,當然是土匪影像檔案的一個極端案例,因為土庫事件沒有留下任何匪徒被告影像,在某個意義上木乃伊甚至是唯一被攝影存證的事件當事人。在另一張刑事參考品室的歷史影像裡,土庫事件木乃伊及本文隨後將討論的西來庵事件王爺廟神像、神符、令旗同室並列(圖1),二者正是將臺灣民俗宗教視覺符號寫入匪徒影像歷史的代表性案例。觀看木乃伊的同時也迫使我們觀看被攝影者的歷史,什麼樣的人在政治上是必須被攝影存證的對象?在殖民影像的檔案櫃裡,究竟誰才是土匪?被拍攝者在檔案裡又變成了誰?

如今面對數位時代取之不竭的影像資料庫,想像中的博物館構成了另一座檔案迷宮,反而為歷史影像的讀者製造了新的困境。打開殖民地犯罪影像的黑盒子之前,或許初步需要一個對於如何思考犯罪攝影歷史性作用的參照架構。因此,本文將試圖在法律史與攝影史的雙重架構下,初探日本殖民脈絡下臺灣犯罪攝影前史。帝國影像機器的焦距對準了誰?又是如何地為他者造像?對影像觀看的反抗可能嗎?

這篇論文研究架構主要分三部分:技術、機制與文本。第二節首先試著簡要提出視覺權力技術的基本問題:如何製作犯罪肖像及其檔案化。從社會控制與視覺政治的角度來看,在攝影術問世的第一個五十年,儘管西方陸續發展出包括人相特徵、人像攝影、人身測量與指紋索引等等各種掌握犯罪高風險群體的社會監看技術,但19世紀仍與各種犯罪影像激烈戰鬥的早期攝影術並不被承認是一種全知全能的視覺全控技術。更重要的是,我們的犯罪攝影史軌跡與西方並不相同。歷史上第一個現代犯罪指認與身分識別的視覺系統,誕生自法國巴黎為了掌握逐漸上升中的城市危險階級的都市警政工作。在日本,則是隨著明治維新對西歐警政科學的制度模仿與技術借用,一部分的視覺技術進入了日本警察國家對國民記錄裝置的三種身分登錄系統:戶籍(戶口名簿)、鑑札(職業執照)、旅券(旅行護照),分別反映三種有待監控的治安人口:無籍者、無業者與流動人口,以區別國家良民和不法之徒(渡辺公三 2003:51-71、319-345)。

日本殖民歷史與臺灣攝影經驗的交會,正要進入攝影術問世的第二個五十年。把問題放在臺灣的歷史經驗下思考,與西方有著另一層關鍵性的歷史差異:戰爭狀態與殖民主義。讓我們試著這樣假想和發問,臺灣作為日本的第一個海外殖民地,統治者的焦距或許正反映了外來政權如何統治的焦慮。那麼,從對焦的問題意識開始,把鏡頭瞄準國家的敵人:象徵殖民地反叛的「土匪」。從第三節開始進入研究主題,界定研究對象及研究時間範圍,誰是「土匪」?殖民檔案又是如何定義「土匪時代」?在臺灣,一方面缺乏被殖民者自己生產的反抗影像;另一方面,在警察治安檔案裡,土匪卻是最大的影像主題。問題是我們不能盲目跟隨官方鏡頭下「土匪討伐」的視覺情節,因此本研究嘗試將土匪問題置入「殖民地戰爭」的歷史理解架構,從戰爭責任來思考影像的倫理,那麼或許土匪的歷史讀來會有些異樣不同。此外,為便於釐清本研究架構下的臺灣犯罪影像檔案系譜,讀者也可參考文末附錄年表(附錄1)。第四節,從戰爭暴力的角度檢視,死亡是殖民地戰爭下無可迴避的戰爭攝影主題。第五節,則嘗試進一步探討戰爭狀態下的土匪問題如何形構了臺灣犯罪攝影的早期輪廓?透過三種土匪影像生產場域機制:戰場、國境、監獄,發現了人相書與攝影術的兩種技術之爭,以此初探犯罪指認與身分識別交織的影像身分證前史(通緝照、護照簽證、職業證照、犯人照等)。第六節,最後以殖民地臺灣漢人武裝抗日運動史上最具代表性的西來庵事件及其影像敘事為文本分析案例,探討殖民官方寫真帖如何透過影像編排的視覺策略,對人事時地物的敘事安排,創造是非善惡的角色,提供歷史事件的視覺情節。

註解

- ^ 《臺灣總督府警察官及司獄官練習所寫真帖》(臺北:臺灣總督府,出版年不詳),頁15。

- ^ 國立臺灣博物館「臺灣木乃伊柯象傳奇」(Legend of Taiwanese Mummy Ko-Hsiang)特展,展期2012年12月18日至2013年04月21日。

- ^ 據范燕秋(2014)研究指出,木乃伊柯象影像共有6種版本,其中,《臺灣警察四十年史話》內文將柯象誤植為柯眾。《臺灣保甲皇民化讀本》則將土庫事件誤植為六甲事件。〈土庫事件に惡用されたミイラ〉,《臺灣警察四十年史話》(臺北:鷲巢敦哉,1938),頁38。〈六甲事件に利用せられたミイラ(警察官練習所に保存)〉,《臺灣保甲皇民化讀本》(臺北:臺灣警察協會,1941),頁166。本研究發現另有〈土庫事件の偶像〉收錄於警察治安檔案,參見:表1. III-③。

二、犯罪人的臉:犯罪指認的視覺權力技術

攝影術作為國家機器用來指認犯罪反常者乃至於監控政治異議者的視覺工具,西方攝影史研究對於攝影如何監看社會的效力與極限,基本上圍繞著兩個問題意識。其一是攝影本身的媒介特性與技術生成論。然而,歷史上的攝影術作為一種方法,從感光乳劑顯影成像到印刷製版技術的細節處理能力,攝影調查的機械客觀性仍備受質疑。其二則更關切視覺權力運作的可及之處。儘管傅科將「全景敞視」(panopticon)作為現代規訓權力運作的核心概念(Foucault 1979: 195-200),但他追溯監獄的誕生僅至1840年代,而那正是攝影術誕生的時代。在那之後,無論是傅科視覺全控權力觀的繼承者(Tagg 1988)或修正論者(Sekula 1986, Lalvani 1996, Green 1997, Finn 2009),攝影與權力的關係仍然難分難解。

在西方歷史上,攝影作為犯罪指認(criminal identifications)的權力視覺工具,伴隨著現代司法體制、社會科學實證和犯罪人類學的興起。犯罪人的臉,如何被凝視?為何必須被看見?對臉孔、頭顱與身體的視覺狂熱,歷史上早期最具代表性的視覺印象來自義大利犯罪學者、精神病學家Cesare Lombroso(1835-1909)建立的犯罪人臉孔圖譜(Faces of criminality)(圖2)。這是因為19世紀的犯罪學說相信,透過犯罪人身體可以研究犯罪,藉由顱相學(phrenology)與人相學(physiognomy)式的測量觀察、比較描述與實證研究,便可從云云眾生面孔中尋找異於常人的「天生罪犯」(the "born criminal"):頭顱異形、厚重下巴、禿額頭、稀疏鬍鬚等。義大利犯罪學派以達爾文演化論為基礎,推定犯罪人生來偏差,並相信犯罪行為可追溯至生物學體質上「返祖現象」(atavism),在身體表面而非社會環境上尋求解答。一眼可見的反常身體(the visibly deviant body)被視為犯罪的符號,這是為什麼指認是重要的,而攝影以科學工具角色介入。(Pick 1989; Finn 2009: 1-30)

不過,司法攝影寫實主義的起源地,及其如何發展對犯罪身體測量的實證興趣,研究場所不在實驗室,而誕生在犯罪最前線的警局。法國巴黎警局Alphonse Bertillon(1853-1914)於1880至1890年代所建立的罪犯人身檔案系統(The Bertillon system, or "Bertillonage"),被認為是第一個現代犯罪指認系統。作為現代國家建構個人犯罪身分的視覺系統,除了攝影客觀性的機械操作控制,其實存在大量人為觀察介入的痕跡。以罪犯體貌特徵為測量對象,進行11項特定人身測量程序,犯罪身體被拆解成各種人相學字彙,再加上身體特徵數值化的結果,卡片資訊鉅細靡遺共包括:眼、耳、唇、鬚、髮色、膚色、族群、前額、鼻、體格、下巴、頭形、髮長類型、眉、眼、眼窩、口、人相描述、肩膀斜度、姿態、行為舉止、聲音、語言和習慣等。犯罪人的臉被拆解成了影像碎片(圖3)。儘管這套系統是以人身測定法為核心,但仍使用攝影技術介入輔助,例如:空白背景、中性布光、拍攝等距、固定框景、嚴格執行正面及側面標準化的臉部特寫快照,盡可能地孤立並凸顯人類樣本外顯輪廓的視覺特性,建立了犯人照的歷史原型,刑事攝影快照(the mug shot)從而成為慣例。(Cole 2001: 32-59)

在對焦犯罪人的臉這件事上,巴黎警局系統與義大利犯罪學派明顯存在肖像攝製標準化的程度差距。後者仍相當程度保留了被攝者姿勢、表情、眼神等個人性表現,〈犯罪人的臉〉相對混亂不具秩序感,沒有罪犯會願意被拍照存證,不難發現被攝者以各種迂迴作態抗拒被正確記錄的抵抗痕跡。換言之,鏡頭下的犯罪身體必須被馴服。對於巴黎警局系統,日本文化人類學者渡辺公三(2003:151-159)意識到了犯罪肖像攝影系統中攝影裝置與身體政治的微觀物理性權力作用。犯人照的產出,需經綜合考量攝影原理的光學與物理條件控制和精密計算。除了架有作為頭部支持器的金屬機具,座椅從腳下台座到椅背支撐,用來調整控制拍攝對象身體姿勢體型。最後通過照準器創造不可視的基準線,以測地學的視線方法,將臉孔輪廓視為微地形一般,固定攝製七分之一比例縮尺的犯人肖像,以利後續進行攝影測繪工作。從攝影經驗來設想,這種有如銀版攝影時代長時間曝光限制下以金屬支架固定身體苦刑,過程想必並不愉快。在面無表情的犯人照畫面上所看不到的,不僅隱性存在著技術物的身體規訓政治,我們也必須注意到拍攝者與被攝影者之間幾不可逆的權力關係。

犯罪指認的技術問題不只在於犯人照的影像製作生產,實用化的關鍵門檻其實在於檔案化。攝影創作者與影像學者Allan Sekula(1986)對身體與檔案的代表性研究指出,早在1880年代前,巴黎警局已累積75,000張犯人照檔案,問題在於為何建檔以及後續如何有效檢索?回溯19世紀晚期的社會背景,為了回應法國第三共和期間的都市警政工作,農業危機導致流離失所的無產階級流入都市,失業貧民被視為潛在的犯罪者,引發對流浪漢與社會危險的因果關係辯論。拍照建檔存證,是為了日後便於尋找慣犯和職業罪犯,這解釋了為何檢索是重要的。然而,檔案化的受挫,一方面來自照片的凌亂偶發隨機,另一方面受限於影像的質地,難以想像如何編寫一部攝影檔案的辭典。於是系統實用化的關鍵,落在如何克服檔案櫃時代海量資料的人工操作困難。攝影不可被量化地再現,但測量可以。因此,Bertillon就發展出一套標準化的縮寫代號以便分類檢索(例如50種以上的眼球顏色類型代號),形成肖像書寫栩栩如生的「活肖像」(portrait parlé; verbal portrait)。在看見犯罪人的歷史上,如果說,我們將巴黎警局系統視為一種對人身精確測量、對臉孔精準對焦的視覺客觀性操作,在警局生產機制下出現的不只是極盡個人化的視覺檔案,這同時也體現了影像檔案化的一種認識論與方法論。

如此一來,攝影對於製作犯罪影像檔案究竟是否仍有一席之地?也有研究認為,儘管巴黎警局系統確實將攝影術帶入「製作罪犯」的影像身分證建構系統,系統建構者本人其實並不像同時代人們為相機鏡頭所預設的客觀性所驚艷。因為在快門聲當下,一張照片便成為過去。當臉孔在歲月中老去,影像仍在時間中凍齡,但數字和文字無懼於時間。這套實證主義視覺系統是以時代限制下攝影術所不能及的方式,企圖跨越時間去追蹤犯罪的一種嘗試和努力。透過警局的機構操作,在實務上指認累犯且降低誤認率的同時,亦促進了一套新的刑罰哲學的實現,那就是犯罪者應被追溯,甚至應被分類,根據再犯程度來差別化處罰。(Cole 2001:43-48)

整體而言,在犯罪指認的歷史敘事裡,攝影術似乎是一段短暫而挫敗的歷史。雖然在歐陸首先結合人體測量學(anthropometry)發展出史上第一套犯罪指認攝影系統,後來居上者卻是西方帝國主義下以殖民地為社會實驗室發展而成的指紋術(fingerprinting)。學界一般焦點通常放在兩種技術競爭及其如何被後者所淘汰取代(Cole 2001;Finn 2009)。如果攝影肖像的警政司法運用,只能是一個過渡性的手段,這個影像上的過渡,究竟有何必要?(林志明 2013:164)換個方式自我詰問,那麼為何且有何必要研究犯罪攝影史呢?這個問題意識不妨讓我們試著來回在他人和自己的歷史裡重新思索和發問,下一節開始將要回到臺灣本地攝影史與法律史的脈絡,誰是土匪?為何土匪成為殖民地犯罪的代表性影像?並嘗試初步勾勒殖民檔案中的土匪影像檔案系譜。

三、誰是土匪?殖民地戰爭下的土匪影像檔案系譜

雖說社會型盜匪一如農民階級本身,他們的天地狹小,水平有限,因此在歷史上的留痕亦淺,對歷史造成的牽動程度,也許不能盡如其意,有時甚至適得其反。但是他們作為一股歷史力量的意義與真實性,並不因此減低。而且說起來,就算是那些真正掀起了社會重大變革的革命大家,能在事先預見其作為之結果者,又有幾人呢?(霍布斯邦 1998:20-21)

誰是「土匪」?英國左派歷史學家霍布斯邦(Eric J. Hobsbawm)認為歷史上存在這樣一種盜匪類型,既不屬於魚肉鄉民的流氓強盜,也不是來自地下社會的搶匪集團,反而來自一種原始的、組織化的社會抗議形式,發難自農村社會中個人或少數群眾為抵抗第三者統治或剝削而起的叛變現象,他界定為「社會型盜匪」(social bandit)(霍布斯邦 1998:4-24)。然而,即便是綠林好漢領導下的人民革命與解放戰爭,「盜匪」卻也經常成為外來統治者用來指稱「革命游擊隊」(revolutionary guerillas)的慣用詞彙(霍布斯邦1999:34)。

所謂「土匪」的政治複雜度與歷史語境多義性,在日本殖民統治下的臺灣也不例外,其中也不難發現「社會型盜匪」身影,戰後臺灣學界一般則將其視為殖民政權對臺灣武裝抗日勢力的代稱。嚴格定義下,1898年〈匪徒刑罰令〉的頒布,正式出現法律意義上的「匪徒」宣稱:「不問任何目的,凡以暴行或脅迫為達成其目的而聚眾者,即屬匪徒之罪」。從此強盜罪或匪徒罪難辨難分,無分武裝抗日與否,不問政治反抗為構成要件,皆可向所有反政府行為問罪司法制裁(劉彥君 2006)。然而,誠如「匪徒」的法律構成要件模糊,「土匪」的歷史語義也反覆多變,「賊」、「匪」、「匪賊」或「奸民」,在警察治安檔案代表性史料《臺灣總督府警察沿革誌第二編領臺以後的治安狀況(上卷)》(以下簡稱《警察沿革誌》)都曾交替出現,並依其在群眾組織層級地位分為三級:「匪魁」、「匪首」、「匪徒」。撰寫者鷲巢敦哉更進一步將自1894年甲午戰爭以降臺灣土匪實情分為三類:「義勇」(舉臺灣光復旗幟之清國舊兵義勇軍)、「土匪」(真正土匪:具盜賊本質之無賴惡漢)與「良民」(良民土匪:誣指為匪實為良民者)。[1]

儘管「土匪」或「匪徒」皆具殖民政權污名化殖民地武裝反抗集團意涵,但為呈現「土匪」一詞在殖民歷史現實上的矛盾多義性,本研究行文維持使用歷史名詞,仍以「土匪」作為廣義上殖民政權對臺灣武裝抗日勢力泛稱(同時納入「義勇」、「土匪」或「良民」);「匪徒」則為狹義上經司法宣告或隨機處分指稱為犯罪者。[2]〈匪徒刑罰令〉性質特殊,那是一道臺灣總督府以緊急律令制定,在立法權上跳過日本內閣及帝國議會審議、在司法處分上可溯及既往、甚至行政機關可越過司法程序直接訴諸隨機處分的政治刑法。該法令在司法實務上僅適用自1915年西來庵事件為止,卻成為戰前日本帝國憲法下,判處死刑人數最多的法令。(小金丸貴志 2012)換句話說,當我們有意識地使用「匪徒」一詞,除了突顯殖民地武裝反抗被指認為「犯罪」的歷史矛盾,也同時反映「匪徒」歷史污名內在的戰爭暴力與法律暴力。另一方面,由於「匪徒」幾乎難逃一死,這也是為什麼我們有必要特別關注「匪徒」影像檔案中的死亡議題。

為何以「土匪」影像為研究對象?考察「土匪時代」影像檔案系譜有何必要?「土匪」問題又與殖民地犯罪攝影何干?這是因為,在原屬臺灣總督府警務局極機密文件的《警察沿革誌》全卷三編五冊中,廣義的「土匪」可以說是殖民地治安影像檔案的唯一視覺主題,畢竟還有什麼比殖民地的反叛更具代表性的犯罪呢?撰寫者鷲巢敦哉不僅是殖民時代警察史論述第一人,更是「土匪」與「土匪時代」影像建構歷史化的主要作者。他對土匪的影像興趣,可見其著作《警察沿革誌》(1938)、《臺灣警察四十年史話》(1938)與《臺灣保甲皇民化讀本》(1941),後者甚至直接以「臺灣名物土匪時代」為題編選照片。其中又以《警察沿革誌》最為系統性地以影像鋪排建構「土匪時代」的歷史,全書製作連續長19頁共計67張照片的影像附頁,仿寫真帖版面並依時序分類編排為:「征臺軍武力平定」、「土匪騷擾時代」、「暴徒騷擾時代」(表1)。

註解

在此援引這一套從殖民警政部門觀點建構的歷史分期,用意並不是要跟隨影像情節歷史序列所建立的征服者討伐敘事,而是為了能更辨識每一件影像檔案所處時空脈絡及其政治意識形態。若根據警察檔案的歷史分期,日本征臺戰爭僅限於第一階段,第二階段「土匪騷擾時代」則至1902年為止,第三階段則被定義為「暴徒騷擾時代」。但若依〈匪徒刑罰令〉適用範圍,那麼「土匪時代」則至少自1898年橫跨至1915年。問題是,戰爭真的在1895年到此為止嗎?所謂「土匪時代」究竟又該如何認定?為了避免落入殖民官方意識形態窠臼,我們需要重新檢驗這一套影像檔案歷史分期背後的政治意識型態。

對此,戰後日本近代史學界面對日本帝國主義對殖民地統治的研究成果及歷史反省,以1992年岩波講座《近代日本與殖民地》系列刊行為里程碑式的指標,並提倡以「殖民地戰爭論」來回應殖民地研究欠缺殖民統治軍事面向及戰爭反省的歷史意識(大江志乃夫1992)。這提供了我們將「土匪」從原本安居的影像檔案脈絡移出,放進一個更廣義的理解框架:戰爭狀態。

何謂戰爭?1895年日本武力接收臺灣的那一場征臺戰爭,臺灣歷史學界目前一般稱為「乙未之役」或「乙未抗日」,日本歷史學界則有「臺灣征服戰爭」之稱(原田敬一2016:141-167)。但大江志乃夫(1992)的「殖民地戰爭論」放寬並且延長了戰爭的定義,以首任臺灣總督樺山資紀的「全島平定宣言」(18951118)為分水嶺,「臺灣殖民地戰爭第一期」,自日軍登陸至「臺灣民主國」崩壞為止。而在「征臺軍武力平定」之後,戰爭並沒有真正結束,進一步將對臺各地抗日武裝行動的軍事鎮壓階段視為「臺灣殖民地戰爭第二期」。這個論點的解釋貢獻在於,突破了一般以臺灣總督府在1896年4月廢除「軍政」改行「民政」的盲點。「殖民地戰爭論」得到研究臺灣戰爭體制「總力戰」代表性學者進藤正己的呼應,進藤正己(2016)更進一步將日本當局以「討伐」名義執行治安戰鬥的軍隊與抵抗殖民地統治的軍事衝突都納入廣義的「殖民地戰爭」下。換句話說,至少至1915年西來庵事件為止,戰爭狀態從未真正結束過。差別在於,早期日方以軍隊為主、憲兵警察官為輔,對武裝游擊反抗勢力的軍事鎮壓行動,稱為「土匪討伐」;後期「匪徒討伐」則幾乎均改由警察而非軍隊執行。

本文即是建立在「殖民地戰爭論」面對過去殖民統治者以「討伐」之名,掩蓋軍事鎮壓戰爭暴力本質的歷史反省上,將臺灣犯罪攝影前史的研究範圍架構在廣義的「臺灣殖民地戰爭」期間(1895-1915),研究主題聚焦在殖民官方鏡頭凝視下,各種以「土匪」、「匪徒」或「暴徒」之名運鏡的犯罪影像生產。需要特別說明的是,誠如前所述,「土匪」是一個充分反映殖民與去殖民兩種觀點角力的歷史辯證議題。在高舉〈匪徒刑罰令〉的殖民統治下,「土匪」究竟是不是一種「犯罪」?以警察討伐之名進行的軍事鎮壓行動究竟是不是一場「戰爭」?「土匪」影像能否輕易歸入犯罪攝影或戰爭攝影的二元範疇?同一張影像在不同脈絡下被賦予的意義各異,攝影論述又該從影像生產、展示場域還是檔案性質來分類?在這一段歷史裡,犯罪與戰爭,無疑都是可疑且可議的。因此本文無意就西方攝影史意義下犯罪攝影或戰爭攝影的兩種影像類型來解讀影像文本,而傾向保留一些互為文本的模糊空間。本文更關切的是,在廣義的臺灣殖民戰爭狀態下,各種與犯罪指認有關的視覺權力技術如何被動員使用?包括為了潛在因應犯罪指認需要而催生的視覺身分辨識機制,乃至於「土匪」同時作為一種犯罪肖像、犯罪類型與犯罪全景的影像系譜與歷史變化。

四、土匪之死:戰場死亡攝影機下的戰爭暴力

在攝影史上,「土匪」作為影像表現主題,最早現身的形式或許是死亡,尤其是戰地攝影中的無名死者。如何辨識照片背後(不)可見的暴力本質?一個可供參照的戰爭攝影案例,來自19世紀英屬印度下印度土兵反抗英國東印度公司的一場叛亂(the Sepoy Revolt, 1857-1858),這場失敗的起義結局是在軍事鎮壓下達2,000人死亡的屠殺,掌鏡者是最早期具有亞洲經驗的著名戰地攝影師Felice Beato(1832-1909)。當時剛結束克里米亞戰爭(the Crimean War, 1853-1856)拍攝工作,他在叛亂鎮壓後5個月後才抵達。然而,經過研究指出,在那些看似捕捉重大歷史事件瞬間的戰地攝影報導背後,實則是在攝影者指示下,挖掘半掩埋的屍骨並重新調度擺置死者(manipulation of the dead),目的是為營造彷彿第一時間記錄戰後瘡痍的死亡場景。這些照片首先回到倫敦的博物館(Victoria and Albert Museum)展出,而後開始複製進入英國人的私人相簿。

如何將殖民暴力演示為不可見的暴力?Zahid Chaudhary(2005)將上述這樣一種經過高度攝影操作、服務於殖民治理權力關係的殖民攝影術,稱為「幻象美學」(phantasmagoric aesthetic)。拍攝者同時操作了攝影的即時性和美學的距離感,透過在構圖上對腐朽屍體的美學調度,使得觀看者得以掠過死亡的表面,將殘酷轉化為美(to covert brutality into beauty),特別是對美(幻象)與真(現實)的連結,營造對真相的感知結構。而這場印度叛亂影像在殖民母國影像流通的公私領域頻繁地再生產,則表現了帝國主義面對縫合歷史傷口的自我定義,即為達成文明使命有時必須訴諸暴力。

在日本,戰爭攝影起源同樣與帝國主義密不可分,但具體歷史脈絡又與西方帝國主義不同。根據井上祐子(2012)研究,從軍寫真班的出現,乃是1894年9月陸軍參謀本部陸地測量部為了日清戰爭(甲午戰爭)所設。日清戰爭大本營寫真班編制共九人(寫真班長、兩測量手、兩雇員、器具搬運人力四人)。1895年8月,剛結束甲午戰爭旅順戰場任務的大本營寫真班,派遣寫真班長外谷鉦次郎大尉等四名來臺。本研究研判,此行成果就是1896年1月製成的兩冊《臺灣諸景寫真帖》,製作日期甚至早於目前公認在臺所藏的第一本寫真帖《征臺軍凱旋紀念帖》。[1]

陸地測量部寫真班的戰爭攝影以軍事情報而非報導為目的,首先作成戰史與兵用地誌,其次進行戰鬥與戰地紀錄。《臺灣諸景寫真帖》從而反映了帝國初次觀看殖民地的軍方內部視野,攝影操作規格化程度已初具攝影測繪學的基本概念,添附攝影說明籤,詳細紀錄攝影番號、日時天候地點、拍攝方位角等,從戰地直送日本的陸地測量部。《臺灣諸景寫真帖》經常可見廣角鏡頭俯瞰城市屋簷天際線全景,以居高臨下、一覽無遺的征服者視線,記錄新領地的地形地志。不過,這樣一種帶有視覺全控隱喻的帝國「泛視」影像視野並非毫無受限。

第一個限制來自技術論。外地暗房的影像操作深受戰地現場拍攝的生產條件苛刻及歷史機具技術限制。當時的相機本體為組立暗箱,另配有廣角及望遠鏡頭、三腳架、玻璃乾板、顯影藥劑等機材附屬品,難以機動攝影實地紀錄主戰部隊行動,再加上戰爭經常多在天色未明時進行,光量不足更增攝影困難(井上祐子 2012:32-36)。第二個限制來自政治干預。為保持軍事作戰機密,日清戰爭對媒體速報體制採取報導申請制與言論管制。1894年8月《新聞記者從軍規則》等規定,將從軍寫真師和從軍畫家視同準從軍記者,行動自由受規範,報導內容需送事前審查(井上祐子 2012:39-41、原田敬一 2016:219-224)。

換句話說,儘管攝影作者具有某種程度的主動性,有可能透過戰爭攝影實現個人的攝影意識或美學原則,突破帝國泛視結構下「影像的佔領」(陳傳興 2011:11-12、龔卓軍 2016:5-6),但最難從倖存影像文本察覺到的就是另外那些被禁止或排除的影像。對戰爭攝影的新聞審查與政治干預,近年備受討論的爭議性案例莫過於「旅順虐殺事件」,日本軍方從媒體影像言論空間抹除了1894年底日軍佔領旅順對清兵及手無寸鐵民眾的戰爭暴行(井上祐子 2012:42-45、54-58)。對照甲午戰爭戰場死亡攝影機的三種版本。一是陸地測量部《日清戰爭寫真帖》(1895)收錄的〈高家南方丘上田地中戰歿敵兵〉,畫面中死者俯臥於地,臉部一律背對鏡頭,已然排除戰爭負面影像及不必要的視覺情報。二是貴族身份特殊的伯爵寫真師龜井茲明《日清戰爭從軍寫真帖》(1992[1897])收錄的〈旅順口北方郊野埋葬敵屍狀況〉,以黑白濃淡光影、遠近法構圖呈現日軍腳下橫屍遍野景象。三是以新聞報社戰況畫報隊身份從軍的寫真師淺井魁一,當時攝影主要用作新聞插畫描圖底稿用途,他仍拍下了報社不可能採用的畫面。〈嗚呼無殘〉將一名死者單獨入鏡上半身特寫,運鏡平置於地面,以水平視線與死者腐朽雙目直視戰爭(市村茉梨 2014)。

這三種戰爭攝影呈現的死亡景觀版本迥異,拍攝者也各自在不同歷史機遇下與臺灣發生關係。龜井茲明寫真班除了揭開被封印的旅順虐殺事件影像紀錄,另藏有一批未公開的1895年3月日軍佔領澎湖照片,而其有別於陸地測量部寫真班的決定性差異,便在於面向受害者的視線及拍攝者的矛盾掙扎(蕭永盛 2015a)。至於鏡頭直視戰爭死亡現場殘酷性的淺井魁一,則被懲罰禁止再次申請拍攝日清戰爭,卻也因此輾轉來臺開設商業寫真館,一度居臺灣寫真師之首掌鏡拍攝臺灣總督肖像。[2]透過戰爭攝影師淺井魁一的臺灣經驗,也將同時改寫臺灣攝影史上最早登臺與最早開設寫真館的兩筆歷史紀錄。[3]

鏡頭轉移到日本軍征臺的臺灣戰場,由從軍攝影師遠藤誠署名的戰爭寫真帖《征臺軍凱旋紀念帖》(1896),在相對缺乏戰鬥影像而以全景靜照為主體的文明征服者影像敘事中,罕見收錄了一幅寫實紀錄戰場死亡景觀的照片。〈黑旗兵於鹽水港戰死狀況〉以低角度拍攝,深具死亡現場肢離屍解、身首異處的殘酷性,畫面前景鮮明的影像符號,清國人的一頭長辮說明了死者身分(圖4)。同冊隨後收錄〈臺軍名譽戰死者於鳳山府弔祭光景〉、〈東京九段招魂社舉行征清戰死者招魂大祭真影〉,兩種死亡景觀形成強烈對比。相較於在靖國神社盛大弔唁為國家而戰的軍人之死,戰爭現場鏡頭只對準了戰敗者的死亡。[4]這種影像編排邏輯其實與日方對日清戰爭的影像審查標準一致,鏡頭禁止拍攝日本兵戰死者,僅能報導揭載清國兵的戰死體,以明確宣示勝者一方(小沢健志 2001:4)。

註解

- ^ 目前一般公認在臺所藏日治時代最早一本寫真帖,也是討論度最高的一本戰爭寫真帖,是1896年5月出版的《征臺軍凱旋紀念帖》(東京:裳華房書店、遠藤寫真館,1896),拍攝時間為1895年7月至1896年4月22日,寫真帖部分照片連同從軍攝影師遠藤誠日誌選錄編入《乙未之役隨軍見聞錄》(臺北:中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣歷史博物館,2015)。尤其2015年博物館及學術單位皆舉辦大型特展,廣納戰爭的各種視覺媒體。參見:「鉅變一八九五.臺灣乙未之役120週年」特展(臺南:國立臺灣歷史博物館,2015/05/06 - 2015/12/13)。「翻轉1895-乙未之役120年檔案特展」(臺北:中央研究院,2015/09/15 - 2015/12/25)。但日本國立國會圖書館另收藏有兩輯《臺灣諸景寫真帖 I, II》(東京:陸地測量部,1896)。參見:「国立国会図書館 | 近代デジタルライブラリー | 明治・大正時代の写真」資料庫(http://carsen.dreamhosters.com/sensey/20101113.htm)。第一輯拍攝時間為1895年9月16日至10月12日,第二輯1895年10月16日至11月7日,版權標記為1896年1月。因作為軍事情報用途並無對外發行,雖無版權頁,兩輯內頁左側皆印有「明治二十九年一月版權所有陸地測量部」,但第一輯則另收錄有「明治二十八年十一月」版權標記,顯示同一本寫真帖內可能有前後兩批不同製版時間。兩相對照,從軍寫真師拍攝、商業寫真館公開出版發行的《征臺軍凱旋紀念帖》,及日清戰爭大本營寫真班攝製、軍方內部發行的《臺灣諸景寫真帖》,前者拍攝時間早於後者,後者製作發行時間則顯然早於前者。就此納入考量的話,如果臺灣日本時代第一本寫真帖不是由民間寫真館而是由日本軍部發行,或許殖民時代攝影史的起源意識也會有所不同吧。

- ^ 淺井魁一的攝影經歷相當完整,橫跨日本、清國、朝鮮與臺灣。根據他的個人從軍履歷書:1894年9月任職《時事新報》畫報隊從軍拍攝日清戰爭的朝鮮與清國戰場,1895年4月來臺,1896年1月在臺北開設寫真館,1902年回到日本小川一真寫真製版工場工作,1904年9月任職日俄戰爭大本營寫真班(井上祐子 2012:54-55)。為考據他的臺灣經驗是否屬實,筆者查閱《臺灣總督府檔案》發現文書門商業類檔案確實留有「浅井魁一營業許可1895年10月12日」申請紀錄。參見:《台湾総督府文書目錄》第13卷(東京:ゆまに書房,1993),頁452。另,根據《臺灣士商名鑑》(出版地不詳:にひたか社發行,1900)所附商業指南,淺井魁一「淺井寫真店」(臺北城內府前街三丁目9番地),正好與同在戰爭攝影佔一席之地的遠藤家族「遠藤寫真店」臺北支館(府前街三丁目11番戶)比臨而居。而在最早奠定權貴肖像類型的殖民地人物寫真帖《寫真俱樂部(別名:臺灣人物寫真帖)》(臺北:臺灣周報社,1901),便是由淺井魁一掌鏡拍攝臺灣總督兒玉源太郎肖像、遠藤寫真館遠藤寬哉拍攝民政長官後藤新平,至於惠良寫真店則負責臺中縣知事(蕭永盛 2015b:105)。某種程度反映了淺井魁一當時在臺灣寫真界執牛耳的特殊地位。

- ^ 戰爭攝影師淺井魁一於1895年4月來臺,1896年1月開設淺井寫真店,將同時改寫蕭永盛(2015b:102)所提出的兩筆臺灣攝影史紀錄:最早登陸臺灣的寫真業者為1895年7月遠藤寬藏,以及1896年8月自稱「臺北寫真師元祖」的香港惠良寫真鋪臺北分店。

- ^ 即使是戰勝者的死亡,也存在著不平等的政治差序。鈴木惠可(2015)的美術史研究顯示,死於殖民地抗日游擊武力的警察,不被列入靖國神社對海外殖民地戰爭犧牲者的國家慰靈範圍,因此催生了土匪討伐時代的另一種視覺產品:1908年「警察慰靈紀念碑」。在政治銅像製作的紀實與虛構中,意外呈現了土匪影像與帝國美術的交錯:「特別是說到製作畫稿過程的費盡心血,現在說起來好像只是個故事,但製作當時據說也遭遇了重重困難。為了完成土匪討伐的圖畫,參考各種相片自不待言,但包括土人的斗笠、衣服,還有槍枝、子彈帶,甚至連臺灣特有的相思樹都是特別參考從當地寄來的實物。其中雕塑家特別要求『想看長相兇惡、貌似土匪的本島人』,因此,原先幾乎已談妥要送容貌極為兇惡的本島人警官到東京去當畫中的模特兒,但後來因此事作罷,於是委託臺灣協會的官員,請留學東京的本島人學生假扮成土匪讓雕塑家參考作畫,終於完成此作」。鷲巢敦哉,〈警察官招魂紀念碑由來記〉,1934。(鈴木惠可,2015:172-173)

這張照片不免留下歷史的困惑,作為日本的戰爭攝影師如何思考殖民地的死亡?遠藤誠的《征臺記》,這本戰地日誌或許紀錄了鏡頭背後的攝影者觀點。從戰爭攝影師親臨現場的視角可以發現,他對死亡的描述敵我分明:「為敵兵擄獲者,或斬首掛於枝頭、或碎屍萬段,悽慘之狀令人不忍卒賭。我兵見此大怒,將鹽水海岸村落的敵兵根據地悉數燒成灰燼,並搜索鄰村之土匪,斬殺500餘人」。[1]鹽水港黑旗兵照片來自一場報復性屠殺。讓人疑惑的是,如果1894年的旅順虐殺事件在戰爭影像言論審查下被有意識地排除抹去,為何殖民地的死亡卻能通過審查甚至允許商業出版呢?那是否被視為另一種奇觀影像?難道殖民地的死亡便被視為不需掩飾的合法戰爭暴行嗎?作為歷史影像的讀者,當我們直面死亡或許是並不愉快的影像經驗,彷彿仍可聽見歷史的嘆息聲。嘆息有時尖銳,有時微弱。值得一提的是,時至戰後,這張照片也曾在政治意識形態下出現過移花接木的史實誤用狀況。[2]可惜的是,此一頗具歷史爭議的照片未被收錄進入國立臺灣歷史博物館復刻出版的《乙未之役隨軍見聞錄》(2015),缺席於當代的復刻歷史影像。

影像意義與歷史記憶的纏繞辯證,也反映在與戰爭攝影相抗的另一種民間影像類型。一張1898年北埔姜氏家族一門孤寡婦幼18人的家族合照,經2015年「祭念乙未事件姜紹祖成仁120周年經典影像特展」[3]展出受到矚目,隔年登上國立臺灣美術館「銀鹽世代—尋找歲月靈光臺灣攝影家原作展」封面構成的主視覺之一。[4]作為家族族長,姜紹祖同時在公私兩種影像中缺席,也在不同時空脈絡下被賦予不同的意義。在殖民官方檔案中,他被記載為「北埔土豪之姜紹祖,率敢字左右兩營(與前臺灣民主國副總統丘逢甲部眾)互通聲息」[5];在地方文化影像論述上,他成為起義領導客家鄉勇的抗日英雄與愛國志士。北埔姜家影像嚴格來說並不屬於戰爭攝影的範疇,卻在兩種意義的戰爭之間擺盪。然而,戰爭的悲愴意在言外,死亡不一定要在場,土匪與英雄都不必然入鏡,以戰爭遺族為拍攝主體的孤兒寡母影像,反而構成了另一種形式的政治遺照。

註解

- ^ 《乙未之役隨軍見聞錄》,頁193。

- ^ 「藉圖片與文字的說明,證實臺灣與中國大陸的密切關係」,「戰死於鹽水港的黑旗軍」便被誤指為「生在浙江,長在廣東」的黑旗軍統領吳彭年部屬「在大甲溪岸殉國之遺體」(傅月庵 1996:51)。

- ^ 「祭念乙未事件姜紹祖成仁120周年經典影像特展」,展出地點新竹縣北埔地方文化館,展期2015年7月1日至9月27日。展覽簡介「因感念姜紹祖愛國衛土之精神,特於今年乙未事件屆滿120周年之際,辦理一系列紀念活動,以發揚姜紹祖義舉予後人知曉,以憑弔與歌頌愛國志士之壯舉,並讓更多人了解本鄉的歷史,進而發揚客家文化」。北埔姜氏家族影像評述參見:蕭永盛(2015b:100-101)。

- ^ 「銀鹽世代—尋找歲月靈光臺灣攝影家原作展1890s-2015」,展覽地點國立臺灣美術館,展期2016年7月2日至11月13日。〈北埔開疆始祖姜秀鑾家族之家族照〉收錄於:《銀鹽世代—尋找歲月靈光臺灣攝影家原作展1890s-2015》(臺中:國美館)封面及內頁,頁46。附帶一提,「銀鹽世代」展出的19世紀末臺灣最早一批蛋白相紙寫真卡片中,「淺井寫真店」即為本文前述戰爭攝影師淺井魁一於1896年開業創立。

- ^ 《警察沿革誌中譯本I》(臺南:臺史博,2008),頁150。

五、土匪或良民?犯罪指認與身分識別的三種機制

(一)戰場:土匪討伐下的匪首歸順照與遺照

警察檔案中早期的土匪攝影則以討伐隊、匪首與歸順式為影像主題,鏡頭強調匪首當場就擒的畫面,背景部分透露野外戰地現場資訊。戰爭攝影意義下的匪首肖像並不像刑事犯人照在理想拍攝場所執行標準化拍攝模式,被攝者的身體姿態各異,臉孔似有幾分桀傲不馴的神情(圖5;表1. II-③)。在武官總督兒玉源太郎的棍棒與胡蘿蔔政策下,匪徒肖像亦具兩面性格,一面是〈匪徒刑罰令〉(1898)死刑宣告下的逆匪遺照,另一面則是選擇向殖民政府投誠歸順的順民。歸順式時除了集體合照攝影儀式,匪首須向官署提交歸順匪徒名冊,便於造冊監管,提供匪勢密情。1895年至1900年初,據統計登載歸順土匪人數共計5,600餘人,匪首達38人。[1]而歸順式紀念寫真除了表面上的政治象徵性,實則兼具監管實用性功能(進藤正己 2016:14)。

在早期報紙尚不具照片製版印刷技術設備的年代,匪徒臉孔並不為公眾所知。直到殖民的第一個十年,臺灣新聞史上才首見第一筆日報新聞攝影紀錄,那是1905年5月3日《臺灣日日新報》頭版,坐鎮日俄戰爭的臺灣總督。[2]1907年,為回顧「臺灣治匪」十年政績,土匪肖像方才再度現身,這次不在獄中而是見諸公眾。然而,當影像被有意識地選擇使用後,在這場匪徒肖像的還魂儀式中,影像意義內容也有所改變,第一個率先接受殖民政府招降的林火旺,成了匪首肖像的代表;[3]簡大獅及其諸眾則象徵性重演了十年前的土匪歸順式,且以一身漢服長袍打扮,再無土匪草莽痕跡。而在排版構圖上使用兩張歷史照片縱向並排置於全版正中央,在視覺上益發突顯「從土匪到良民」的意義擺盪(圖6)。[4]

註解

如前所述,1895年至1900年間,殖民政府統計列冊的歸順土匪人數計有5,600餘人。然而,死亡人數遠不止於此。1895年乙未戰爭估計臺灣死亡人數達17,000人。即使在那之後,自1896年至1902年間,日本臺灣守備隊混成旅團戰病死者2,713人;臺灣經司法程序依〈匪徒刑罰令〉判處死刑者2,998人、捕縛或護送過程下抵抗而死者5,673人、討伐隊誅殺者3,279人,死者共達11,951人。從「殖民地戰爭」下雙方死亡人數的高度不對等,可見戰爭的悲劇性(進藤正己 2016:16)。在下一個階段「土匪討伐」的歷史裡,死亡陰影構成了巨大的主旋律。但死亡作為戰爭的視覺主題,仍不輕易進入匪徒影像敘事,宛如紙上無戰事,最矛盾是一場沒有死亡的戰爭,因為反抗者的歸順儀式比戰敗者的死亡更具政治象徵性。

在這個意義上,由總督府警務局內部發行,屬政治密件的《警察沿革誌》,提供了警察治安檔案的內部視角。1913年臺中廳「東勢角支廳襲擊事件」(表1.III-④)是目前所見唯一收錄死亡肖像的匪徒案件。〈匪首賴來之屍〉(圖7),即使死者雙目明顯可見模糊化後製處理的影像加工痕跡,死亡的殘酷仍歷歷在目。死亡的刺點,或許並非來自宛如生者的死者立像,而是加害者不見人影,消失在畫面外,僅留下局部介入畫面的手。宛如巴黎警局犯人照拍攝系統為固定被攝者身體而設計的金屬支架一般,加害者的手由左右兩方攙扶支撐被害者的遺體,使其勉強維持立姿扶搖不墜,在缺乏攝影繪測特殊架高相機的拍攝條件下,這或許是唯一能使死者全身入鏡的土法。同頁收錄了另一幅死者坐像,〈領袖詹墩之屍〉僅以上半身入鏡,頭部目光低垂,宛如死亡無語。

另一組可供對照的是《嘉義勦匪誌》所收錄1902年嘉義縣武裝起義事件「匪魁黃國鎮」、「匪首林添丁」(圖8)遺照。死亡肖像類型反映了沉默的死亡資訊。相較於賴、詹在起事現場遭警察當場開槍擊斃,遺體相對得以保全。[1]黃、林則死於野外戰場射擊激戰,被當場割取首級帶回山地搜索隊本部。[2]這或許解釋了為何捨棄攝影記錄工具,而採用看似臺灣民間傳統畫師慣用的炭精擦筆祖先肖像畫於死後追容。臉孔與頭顱的特寫肖像畫,反映了死無全屍的沈痛命運。

在警察影像檔案中,土匪之死是一個不對外公開的秘密。問題是,當鏡頭對準匪首之死,遺體攝影目的是什麼?鑑識、研究、或是純粹的列案歸檔?而那從鏡頭外介入畫面的手,是否意味著土匪死亡檔案裡也隱隱存在某種意義未明的政治化妝術呢?要紀錄什麼?掩飾什麼?猶未可知。然而,無分紀錄媒材,這些並不全然寫實的死亡肖像,仍若有似無地透露了死亡現場政治受難資訊與身體暴力創傷痕跡。

註解

(二)我懷疑你是要偷渡:來自國境的影像身分證前史

如何統治殖民地的第一個焦慮,首當其衝為外來政權接收臺灣所面臨的戰爭狀態。試想這樣一個時代,在全島平定實質軍事佔領尚未完成以前,政權尚未確立,國境未曾設防,人口流動暗湧,敵我未辨分明,這在統治上無疑是危險的,而在現實上能採取的身分識別手段也相當有限。

[1]1895年乙未征臺之役時,畫報是比寫真帖更主要的視覺媒體。在日本東京發行、以石版畫印刷的《風俗畫報》,其中一幅戰爭實況圖文報導,描繪了1895年10月劉永福偷渡離臺潛逃廈門途中,日軍出海搜索登船臨檢,持照追緝一一檢查乘客的畫面(圖9)。不過《風俗畫報》版畫所見畢竟只是一張白紙,正面究竟是否是一紙寫真?《臺灣史料稿本》提供關鍵佐證。在這本由臺灣總督府史料編纂委員會記載的重要施政紀要中,「陸軍幕僚歷史草案」第一卷,1895年10月8日載有劉永福寫真50枚送往南進軍司令部、40餘枚送往近衛師團的紀錄。[2]據此推測,這一批大量複製的劉永福肖像很可能是臺灣攝影史上第一件有跡可循的通緝照。

註解

這張戰爭通緝照,本研究研判有可能便是收錄於《征臺軍凱旋紀念帖》〈元臺灣總督劉永福肖像〉(圖10)。原件漢文題字為〈劉軍門永福小像贊〉,考據約攝於1884年清法戰爭前後(Allen 2014:1020-1021),劉永福時為清法戰爭越南戰場一支武裝部隊黑旗軍將領。無論此照是否為正式官像,以19世紀後半葉中國商業照相館基於政治公關宣傳而拍攝展示陳列權貴肖像的風氣(仝冰雪2015:235-248),劉永福擁有自己的肖像照並不稀奇,日軍有可能將這張現成的肖像照挪用作為通緝照使用,進而納入殖民影像檔案中(另參見:表1. I-④)。

劉永福離臺前的最後一個身份是:臺灣民主國大總統。他的肖像也道盡歷史的諷刺,從生產到使用歷經了不同脈絡下的三重意義變化:中國晚清照相館中的權貴官像、日本帝國戰犯通緝照、戰爭寫真帖中代表敗戰一方的前臺灣總督。史上第一張逃亡者的通緝照原本並不是一張通緝照,事實上日軍也沒有憑著這張照片抓到人。在劉永福的逃亡之後,顯然需要更有效的犯罪指認工具,就此通往戰爭狀態下國境危險份子的影像身分證前史。

在臺灣民主國滅亡後,「土匪討伐」的戰爭狀態仍在延續,殖民地統治還不穩定。對統治者來說,眼前最迫切者莫過於如何找出可能危及統治的危險人口?對內如何區別土匪與良民?對外則是國境人流管制如何可能?《警察沿革誌》紀錄了這一段日治初期對臺灣人民國籍歸屬及清國人偷渡登陸現象管制立法的歷史。[1]這一段歷史對臺灣史研究早已不是什麼新發現,只是從來沒有用視覺權力技術角度來思考這問題,以至於早期攝影術與殖民權力交會的重要線索長年隱沒,特別是一段過去從未被考察過的影像身分證前史,關於身分識別與犯罪指認的兩種技術之爭:人相書與攝影術。有必要特別指出的是,在臺灣歷史博物館中譯版《警察沿革誌》,將日文原典漢字「人相書」誤譯為「肖像畫」。我原本也從未懷疑過這個想當然爾的翻譯,直到查閱《臺灣總督府檔案》才推翻了肖像畫之譯。本研究發現,人相書是一種文字肖像,並未使用繪畫形式,形式借用了Bertillon人身測定法,以人相學字彙描述個人體貌特徵(但臺灣直到指紋法階段才進一步將身體特徵數值化)。在此一節將從戰爭狀態下誰是國家的敵人?從國境的土匪與良民之分,探索影像身分證前史的輪廓。

作為外來政權,殖民政府很早便意識到戰爭狀態下國境人流管制的軍事意義。軍政以前,主要以強制遣返出境作為政治選項,權力邏輯導向於「排除」,但無助於實質解決偷渡問題。早在1895年6月,淡水廳便派船遣返「支那敗兵及流浪漢(無賴漢)等」達數萬人,但自清國偷渡登陸者仍日夜不絕,構成入境管制的制度誘因。軍政以後,為防範偷渡並防堵抗日勢力自清國招募匪徒,首先針對清國人發動管制,即〈清國人臺灣上陸條例〉(1895年9月6日,府令22號)。1896年2月,由臺南民政支部核發的「渡航證明書」,除簽證許可外,必須另附「人相書」(圖11)。所謂人相書,或可視為歷史上另一種的臉之書,即以人相書式特徵,純以文字描述人相,所載項目包括:身長(stature)、色(colour)、目(eyes)、鼻(noise)、肉(flesh)、鬚(beard)。所謂「人相」,也在殖民地官員筆下,被賦予個人身分證明正式效力。

註解

- ^ 《警察沿革誌中譯本III》(臺南:臺史博,2008),頁36-76。

戰爭狀態下不可能無條件開放國境,甚至可見對特定國籍及族群限制入境的排除性立法:「為維持臺灣之秩序與安寧,暫時禁止清國人之勞動者,及無固定職業者登陸」(日文中譯)。原件漢文譯本說得更直白:「目下暫將無賴苦力等類一體嚴禁上陸,以保臺灣良民之安寧」。當時的臺北縣知事(地方首長)曾建議仿造美國海關作法,待同船乘客先行通關後,最後特別從嚴查驗清國人通關手續,發現偷渡客即刻遣返。他的談話顯示,無論是使用護照照片驗明正身,或是對特定國籍族裔的不平等通關程序,制度內在實則充滿歧視性。而在戰爭狀態下進行有限度的國境封鎖,格外顯現政權更替時刻的焦慮。尤其在1897年5月臺北城匪徒襲擊事件之後,為避免反抗勢力自清國招募人力,入境管制最為雷厲風行。誰是最有可能成為潛在匪徒的外來危險人口?誰是來自祖國的匪徒預備軍?統治者的焦慮指向兩種人:勞動階級中的跨國移工(清國人苦力)、無產階級中的無業遊民(清國人無賴)。

然而,此一政策卻損及了製茶業的外來資本及本地資本利益,引發駐臺英國領事代表的外交抗議,以及臺人茶商公會的陳情請願。因為過去在兩岸之間來去的清國移工數以千計,向來是臺灣製茶業重要的季節性跨國勞動力來源。「惟值戰亂之後,清國人進出頻繁,良民不得安居樂業,難保匪徒渡航來台,煽惑下層窮困小民,故對之嚴密管制」。臺灣總督的回覆是,只要造冊申請,入境或可放行,但後續管制不便言廢。最終在1897年10月部分讓步,將製茶職工視為特別勞動者,特例開放後門條款,並以茶工券(茶業工人職業證明)暫代簽證。[1]

如果說人相書最早紀錄對象是清國人的臉,那麼臺灣人的臉是否要沿用文字筆墨這樣一種古典的記錄工具?這就關係到人相書究竟是不是一種值得信賴的技術?相對於攝影術是一種機械觀察,人相書則停留在一種數字測量及影像介入以前的人為觀察形式。不過,問題似乎主要不在於觀察者的技術,而更取決於使用者的偽造能力及取締者的查驗技術。在國民人口戶籍制度尚未確立以前,護照是建立國籍身分的第一步。1897年1月,總督府頒布〈外國行旅券規則〉(1897年1月15日,府令第2號),就在即將到來的5月臺灣住民國籍選擇日前,對臺灣住民出境管理該採用哪一種個人識別技術,展開議論。從《總督府檔案》有限的資訊可隱約察覺,在帝國與殖民地之間,來自不同行政官僚意見交換的內部討論裡,作為臺灣護照制度在實務上的政策驗收者,日本駐廈門領事扮演了寫真(人像攝影)的主要推銷者。日本拓殖務省原本似乎有意接受他的建議,規定申請人需繳交照片兩張,分別存於臺灣官廳及海外居留地領事館對照查驗。但臺北縣知事反應,臺灣土人(一般民眾)慣習厭惡照相,執行實有困難。[2]顯然,不是每個人都是劉永福,有能力和意願上照相館製作自己的肖像。[3]

1897年6月,民政局宣布護照採取人相書制。[4]7月,嘉義縣知事上呈海外旅券人相書格式,記載項目擴充為:體格、身丈(身長)、頭髮、顏相、目、鼻、口、齒、耳、容貌及身體特徵。9月,廈門領事向日本外務次官反應,人相書易於變換偽造,不利身分查驗,建議應經官方用印押條(加騎縫章)。10月,臺北縣知事立場動搖,因人相書實務取締不易轉向支持寫真制。11月,總督府頒布〈本島人外國行旅券下付出願手續〉(1897年11月13日,府令55號),宣布改行護照寫真制,申請人僅需添附一張照片,但因地不便而有困難時仍可以人相書代省略之。12月,南部內埔辦務署反應因地處偏僻無寫真館營業,申請人深受寫真師居住地所限,希望從而省略寫真申請手續。同月,民政局將人相書格式統一化,項目包括:顏相、體格、身丈、目、眉、鼻、口、脥(頰)、耳、齒、容貌及身體特徵。顯示即使改行護照寫真制,人相書仍存續一段時間並行未廢。[5]

至於茶工入境管制,也出現了類似情節的一波三折。因廈門領事呈報,清國人茶工券價賣交易移轉較護照更為猖獗,為管理弊端,建議應添附人相書或寫真,但因實施困難度而暫緩施行。後改訂規則,1898年3月以行政命令規定清國茶工再渡臺許可證應貼附本人相片並加騎縫章。[6]而後在〈清國人茶工券規則〉(1898年10月13日,府令98號)進一步明文規範。作為跨國移工主力的製茶工人,由此成為在官方認可下最早於職業證明文書正式使用照片的族群。而起自戰爭狀態下對跨國移工的特殊入境管制政策,則伴隨〈清國勞働者取締規則〉(1899年7月18日,府令74號)、〈支那勞動者取締規則〉(1904年9月,府令第68號)的管理正常化而告一段落,但仍沿用照片作為職業證明。[7]

註解

- ^ 「製茶職工清國人本島上陸特許ノ件」(189710,訓令128號)。《臺灣總督府檔案》,殖產副系列茶宗。

- ^ 18971012,「旅券願ニ寫真添付方臺北縣知事〔橋口文藏〕稟申」,《臺灣總督府檔案》,外交副系列海外旅行宗。

- ^ 或許還存在另一層的文化排他意識,也就是中國作家魯迅筆下所形容的「照相似乎是妖術」。在清末民初的民間社會,攝影經驗的階級性格鮮明,對普羅大眾來說,照相術仍具民間禁忌、技術恐懼、迷信詐騙與文化衝突的性質(仝冰雪2015:31-38)。

- ^ 「本島人ニ下付スル旅券ニ人相書ヲ添付スル件」(18970625,民總916-2號)。臺灣總督府民政部總務局外事課,《臺灣總督府 外國旅行券規則及關係公文集》(臺北:編者,1902),頁28。

- ^ 詳見《臺灣總督府檔案》:18970701,「旅券發給願書ニ人相書添付ノ件(元臺南縣)」,官房門外事課。18971023,「旅券人相書ニ關シ內閣書記官〔平山成信〕申進」,外交副系列海外旅行宗。18971113,「海外旅券下付願ニハ寫真添付ヲ要ス」,外交副系列海外旅行宗。18971201,「外國行旅券下付出願者寫真添付ノ件(元臺南縣)」,官房門外事部海外旅行宗。18971209,「人相書調製」,外交副系列海外旅行類。

- ^ 詳見《臺灣總督府檔案》:18980305,「製茶職工許可証寫真若クハ人相書添付方ニ關スル件內務次官ヘ回答」,殖產門茶類。18980326,「製茶職工再渡臺許可証ニハ寫真添付ヲ要ス訓令50號」,殖產副系列茶宗。

- ^ 《臺灣警察法規》(臺北:臺灣警察協會,1923),頁2145-2150。

在人相書與寫真之間,政策為何一直在轉彎?影像身分證前史的曲曲折折,不只攸關視覺客觀性的技術選擇,更牽連著戰爭狀態下對國境危險份子從嚴設防的意識型態,而總督府政策搖擺其實也關係到政策在地方落實程度的南北不一致,且深受寫真產業普及化程度的限制。自1896年對清國人入境簽證使用人相書,1897年對臺灣人出境護照啟起用寫真制,1898年對清國茶工入境身分證明比照辦理,當國境的寫真制落實後,問題便不再是使用寫真與否,而是如何確立為真?在那之後,可以發現對照片規格的標準化程度提高,以及對防偽要求的技術演化。1907年規定背面貼附本人近照(尺寸為寸二幅、豎二寸五分:手札形、半身、無臺紙),並圖示如何加蓋契印防止變造(圖12)。[1]到了日治後期,以臺灣境內外國人的出境許可書為例,照片要求本人六個月內近照,肖像規格(正面、脫帽、半身像、縱六握橫四.五握形)已接近現代身分證,出國許可印尺寸凌駕相片本身,防偽用印功能也越見複雜化(圖13)。[2]

繼國境之後,下一個影像身分的操作場域及課題出現在監獄裡。

註解

(三)監獄檔案:犯罪人相書與司法攝影前史

犯罪人的臉,最早現身在監獄裡。這是因為為求與維新初期強調罪與罰的舊刑法相抗,具留學經驗的日本新一代法學者繼受義大利犯罪學派Lombroso對「生來犯罪人」體質特徵的顱相學理論,強調以實證科學的犯罪學知識,預防性解決犯罪問題,以便推動1907年新刑法制定與改革。這種法律觀念上的東方主義,除了表現在殖民地立法與刑罰的例外性,對於殖民地劣等犯罪人的圖像建構,也無聲無息進入了殖民地的監獄裡(林政佑 2014:97-98、128-129)。

1901年,報載刑事人類學學者提出了人像面容骨骼與犯罪關係研究,臺北縣監獄署(臺北監獄)典獄室壁間宛如展示室,懸掛數十張囚徒被告人寫真以備人類學研究之用。[1]中可見「抗日三猛」之稱的簡大獅、林火旺等人,他們既是殖民統治初期最早的臺灣人武裝反抗「義民」,也是外來統治者定義下從事抗日運動的「匪徒」。事實上,降後再叛的林火旺等人此時早已遭死刑處決,卻仍以犯人肖像形式繼續囚於獄中。

1901年滿室陳列犯人肖像的臺北監獄典獄室,或許可以看成是最早的犯罪影像檔案室、刑罰博物館刑事參考室的前身。但直到影像檔案見報,匪徒臉孔才真正公開為大眾所目擊。至於犯人肖像的實用化,則是從犯罪人的逃亡開始的。

1906年,發生在臺北監獄的一場無期徒刑犯人越獄事件,側面證實了犯人檔案已初步應用於獄中罪犯的身分建檔及其追緝。引人注意的是,儘管當局宣稱握有「囚徒寫真」,但這則以照追人的懸賞啟事中並不以照示人,而是請有志搜索者自行向各地方官廳及警察官吏派出所「隨便得請閱覽囚徒寫真及其獄中書簡」。不過事實上,當時即使在日本國內,監獄司法攝影也未能全面施行,現存有跡可循者也只有岐阜、大阪、山形等地方監獄存有四箱攝影檔案,依性別與出生年份歸檔,再依身體特徵編號分類檢索,然而相關提案者與實效性皆不明。以當時攝影成本、技術複雜度及複製問題,尚欠全國標準化應用的條件(渡邊公三 2003:352-353)。進一步考量到1906年全臺監獄約三千受刑人全面攝影建檔的財政成本與可行性,彼時臺北新式監獄方才落成兩年,監獄犯人照全面檔案化的物質基礎與政治經濟條件尚不足。所謂「囚徒寫真」的歷史語境此時還停留在「人相書」的時代,僅能以文字一一條列逃犯的人相體貌特徵:

張國身長五尺一寸二分。顏色晢。右腕刺有白數目字之三字。施傳盛身長四尺九寸八分。顏色淺黑全身有無數之黑子。高朴身長五尺二寸三分。顏色淺黑。左腕有桃實及錨文。林玉輝身長五尺二寸。色白。腕之外側。有桃實及錨文。內側則有英文。葉石旺身長五尺六寸。齒並不揃。色黑面形細長。右腳有三黑子。江阿池身長五尺三寸。面平角張。耳側有黑子。朱願身長四尺九寸。顏色淺黑。頰骨稍高而圓形。曾石身長五尺三寸三分。顏色淺黑。右手食指第二關節有切斷。許煙身長五尺五分。顏色淺黑。左眼殆無所用。[2]

在司法攝影時代來臨之前,監獄裡的囚犯人相書,最主要的參照架構來自1892年日本司法省創設的「犯罪人名簿」,臺灣則在1898年跟進實施。依〈犯罪人名簿及犯罪通知規則〉(18980327,訓令51號),發令者總督,受令者法院、地方縣廳、憲兵隊,紀錄對象是判刑確立之犯罪人。其中法院登載樣式及警憲備查樣式要求對犯罪人記錄:身材、顏、頭髮、眼、色、眉、耳、齒、鼻、口、音聲、痘痕、鬚髯、特徵、長所。這一套由司法系統建構的累犯身分檔案,確認了以文字書寫人相特徵作為1910年代以前最具主導性的犯罪指認技術。

至於司法攝影在法制上的起點,可見於1908年〈臺灣監獄令施行規則〉(1908年9月,府令47號)。第二章收監、第21條規定,典獄認定必要時得為入監者攝影,在監者亦同。但監獄受刑人身分管理系統「在監人索引簿」及「囚人身分帳」既無攝影規範也未載入寫真欄位,可見監獄攝影並非常態實踐。[3]即使是建立在獄中健康管理及犯人識別需要的「囚人身分帳」,仍僅倚賴文字觀察描述對在監者的體格、營養及體質進行分級。(松井晟千代 1924:312-313、359、603)1908年,這一年同時是指紋法作為個人識別的劃時代技術,正式進入日本獄政制度的年代。日本以司法省為策動中心,在全國監獄實施指紋登錄。臺灣則落後四年實施,但和日本朝鮮不同,採取「複式」個人識別法,將司法攝影、指紋登錄、人身測定有如三位一體的技術結合。不過,指紋技術與土匪問題無關,暫且略過。重點是,監獄裡的司法攝影獨立運作階段其實很短暫,或許也因此沒有遭遇攝影檔案如何建檔檢索的問題。有待後續研究觀察的是,在1908年非常態性的監獄司法攝影以後,到1912年監獄指紋制正式立法以前,特別是1910年臺北監獄開始實驗示範指紋法的這一段制度過渡期。當時報紙也報導了臺北監獄有別於日本內地,將寫真與指紋法並用的特殊情況。[4]

臺北監獄。早認指紋法。最便於發見前科者。而實行之諸犯。聞該監獄所用方法。即於紙面上部。載犯人姓名年齡寫真撮影月日及體格犯罪判文。其大部即貼犯人寫真。紙背上部。記犯人特徵。且押右手拇指及左手指口之指紋。其下部即載犯人之身體形狀。雖不如內地之押左右五指指紋。然貼附寫真。及載其身體形狀。欲發見前科者。實反易也。[5]

儘管目前尚未發現完整的臺灣監獄犯人照攝影檔案,但從新聞對早期獄中檔案的描述可以得知,臺灣監獄犯人照的歷史基型,並不是一張孤立的照片,而是經由司法獄政系統精心製作、詳細記載各種人身資訊的複式檔案,集合了犯罪人的臉孔、身體和指紋。值得留意的是,巴黎警局犯罪肖像攝影系統也從歐陸移植到日本(圖14)及其殖民地朝鮮(圖15)與臺灣,日本警視廳並將此一特殊寫真機裝置稱為「Bertillon式犯罪嫌疑犯攝影機」(ベルチロン式の被疑者攝影機)(圖14),在日治中期以後臺灣指紋檔案明文規定使用「Bertillon式七分之一比例肖像照」(ベルチオン式七分ノ一寫真)。[6]本文所處理的臺灣犯罪攝影前史,大約至1910年代監獄裡的司法攝影為止,然而直到進入下一個階段1920年代警局裡的刑事攝影,社會監視意義上犯罪攝影的歷史才正要展開。

註解

- ^ 〈囚徒の寫真〉,《臺灣日日新報》,1901年5月14日,2版。〈罪徒寫真〉,《臺灣日日新報》, 1901年5月15日,3版。

- ^ 〈破嶽囚の懸賞搜索〉,《臺灣日日新報》,1906年10月12日,5版。

- ^ 更早的一筆紀錄是,1906年開始實施的監獄囚犯假釋出獄證上備有「本人人相書(或寫真)」欄位。〈囚人假出獄宣告狀及同證票ニ關ル書式〉(19051223,訓令第253號)。《臺灣警察法規》(臺北: 日本物產合資會社臺北支店,1906),頁1368-1370。

- ^ 〈臺北監獄雜況〉,《臺灣日日新報》1911年01月19日,3版。

- ^ 〈臺政要聞:指紋方法〉,《臺灣日日新報》1910年10月07日,2版。

- ^ 〈指紋取扱手續〉(192405,訓令第14號)。《臺北州警察法規》(臺北:臺北州警務部,1932),頁59-62。

六、製作匪首:西來庵事件余清芳的三張臉

官方意識形態如何「製作匪徒」?最重要的影像載體莫過於寫真帖。寫真帖既負載著政治社會事件的影像紀錄功能,又深具官方視覺媒體裁切事實的矛盾性質。寫真帖如何演繹漢人的社會集體抗爭事件?又會如何再現殖民地的政治反抗?以下將聚焦在殖民地臺灣漢人武裝抗日運動史上的一場代表性事件。1915年西來庵事件(亦稱噍吧哖事件),由余清芳(1879-1915)、羅俊(1854-1915)和江定(1866-1916)等人策劃起事,以西來庵王爺廟(今臺南市區)為基地,透過宗教動員與千禧年信仰召募群眾,意圖建立「大明慈悲國」。此一日治時期最大規模、也是最後一次漢人武裝抗爭事件,以起事地點噍吧哖(今臺南縣玉井鄉)命名。最後在日本軍警鎮壓掃蕩下,計有1,957人被逮捕——其中依〈匪徒刑罰令〉起訴1,482人,判決死刑915人,最後遭死刑處決者135人,另有近300人死於獄中(康豹 2006)。

最新一篇簡短評述西來事件影像的文章,將此事件放在民俗攝影與帝國泛視的攝影交鋒下,作為一個有別於假面劇場抗爭文化的武裝抗日真實劇場案例,以此指出當民間信仰革命失敗後,王爺信仰與齋教場所的民俗影像及其革命潛能也隨之遭到鎮壓,消失於官方宣傳色彩的明信片繪葉書當中(龔卓軍 2016:8-9)。本文或可提供另一個角度的思考,前述的土庫事件與西來庵事件性質上同屬政治反抗、民俗影像與犯罪攝影的多重範疇,但相較於前者僅以木乃伊及宗教物件影像編入警察檔案(表1. III-③),西來庵事件影像反而同時進入了商業發行寫真帖與警政司法部門影像檔案的產製場域(試例:圖16、圖18、表1. III-⑤〈西來庵廟宇及其神體〉)。而那或許是因為,與其鎮壓民俗影像,殖民犯罪影像敘事或許更需要取用其中的宗教符號為鎮壓者提供影像證言。

(一)第一時間:《臺灣寫真帖》

現今對西來庵事件的歷史印象,大多來自官方司法機構發行的《臺灣匪亂小史》(1920)及《臺灣匪誌》(1924)。不過,最早收錄進寫真帖的事件影像,研判應是在事件同年底出版的《臺灣寫真帖》(1915)。這一份大正年間由臺灣寫真會發行的刊物,採月報形式發行,具新聞寫真的時事報導性格。[1]

從時間序列來看,1915年9月21日臺南臨時法院大審將余清芳等被告宣判死刑,噍吧哖事件形同宣告落幕。然而,聚焦在此一事件的影像生產才正要開始。1915年10月、11月號前後期《臺灣寫真帖》研判應是這一場事件最即時性的影像出版紀錄。後期更打破慣例,不在臺北的臺灣寫真會發行,改由臺南新報社寫真部就近發行,因此也不排除由報社寫真部掌鏡供稿的可能性。

從版面構成來看,《臺灣寫真帖》運用一系列組圖搭配圖說來建立事件的前因後果,而影像編排也是極具示意性的。以前後期內頁為例說明:前期一頁呈現星火燎原的事件起點西來庵廟,南北兩「匪首」余清芳與羅俊,再加上陰謀事件的根據地與秘密基地,人與地的網絡連結關係成行並列(圖16)。後期則透過影像再現起事地點噍吧哖,左側是在當地因陋就簡關押落網人犯的臨時拘禁所,右側是在事件中遇害的日本警察生前肖像以及被襲擊燒毀後的南庄警察派出所(圖17)。由此可見事件最初主要被定調為一場大規模的襲警事件,影像製作版面構成所隱藏的官方意識形態,則暗示了誰是加害者?誰是受害者?以及暴行與監禁的因果合理性。

問題是余清芳的第一張臉。《臺灣寫真帖》前期收錄了最早的余清芳肖像。但嚴格來說,那並非出自西來庵事件,而是1908年二十八宿會秘密結社事件中的余清芳。1909年他被依〈臺灣浮浪者取締規則〉(1906,律令第2號)遭強制移送至臺東廳加路蘭浮浪者收容所(無業遊民、政治犯或流氓管訓機構),遣送臺灣後山,進入沒有圍牆的監獄,強制勞動管訓改造,直至1911年獲釋。[2]換句話說,在製作期緊迫且相對遠離事件現場的情況下,臺灣寫真會取得並挪用了余清芳的浮浪者收容所檔案舊照(圖16)。

另一個線索則深藏於《警察沿革誌》,其中臺南及阿猴廳下土匪騷擾暴動事件記載,1915年6月,警務系統早在西來庵舉事前便已接獲線報聞風緝捕疑犯,「為之將余清芳之相照(寫真)及羅俊之人像圖(人相書),配發全島各地警察官及各廳長,並以懸賞金為獎勵發動全面緝捕之部署。」[3]據此合理研判,1909年浮浪者收容所檔案照成為1915年6月西來庵事件前夕懸賞疑犯的現成通緝照,而後被收錄在《臺灣寫真帖》。故事峰迴路轉,說來又有一點諷刺的是,即使警方事先掌握余清芳寫真,他並未因此落網,羅俊卻因一紙人相書被人發現密告,而在六月底案發前便被緝捕。這也是為什麼當兩北兩匪首肖像並列,羅俊卻先行以犯人照形式入鏡(圖16)。

註解

(二)第一現場:《大正四年臺灣南部匪徒討伐警察隊記念》

在臺灣抗日運動影像史的脈絡中,本研究發現,由臺南下田寫真館攝製發行的《大正四年臺灣南部匪徒討伐警察隊紀念》(1916)是目前所知唯一一件以漢人武裝抗爭單一事件為拍攝主題的影像出版品,重要性不言可喻。只可惜這本寫真帖過去長期被忽略,乃至被誤歸入1910年代「五年理蕃計畫」下「討蕃」(武力討伐原住民)寫真帖的類型範疇(徐佑驊2011:51;徐佑驊等2016:44)。

官方寫真帖生產機制,存在獨特的官商關係與南北地域意義。從日本征臺以來,日人寫真師隨軍攝影幾乎無役不與,扮演了戰爭影像生產不可或缺的協力角色,而後隨著商業寫真館的普及,官方便選擇就近徵調寫真館業者。其中的代表性業者,在北部是攝製發行《蕃匪討伐紀念寫真帖》(1911)的臺北遠藤寫真館;南部便是相繼發行《大正三年太魯閣蕃討伐軍隊紀念》(1914)和《大正四年臺灣南部匪徒討伐警察隊紀念》(1916)的臺南下田寫真館。

這本西來庵事件寫真帖,由民間寫真師下田正拍攝,攝於時間1915年8月,正是在噍吧哖交戰之時。換句話說,即便發行時間上失去先機,並非第一時間出版,下田正卻是最接近第一現場的報導者,留下對事件現場最完整的臨場紀錄。顧名思義,這本寫真帖以討伐為名,全書卻少見戰爭影像符號,鏡頭下不見日方強勢武力的機槍與大砲,其餘大多收錄呈現戰後瘡痍的全景靜照。某種程度上,也掩飾了討伐背後的國家暴力性。另一方面,西來庵廟及事件扣押證據(祭旗、刀槍、神符、詔書等),則成了官方寫真帖使用影像證據來定義這一件結合千禧年宗教運動、匪徒暴亂與武力抗官事件的最主要視覺符號(圖18)。

而在討伐隊紀念合照裡,唯一一人盤坐上銬、屈踞於地,便是在第一現場被生擒活捉的余清芳,成王敗寇的勝負關係高下立見(圖19)。隊伍中的視覺位置也是極微妙的,作為畫面中唯一一名臺灣漢人,他既被安排在畫面第一排正中央,又處在視線最低下的位置,說明了他的二重身分,既是匪首,也是戰俘。鏡頭繼續拉近余清芳,這也是其中唯一一張個人全身特寫照(圖20)。在這本寫真帖中,戰爭是缺席的,群眾也是缺席的。既無雙方交戰場面,抗爭群眾亦無一人入鏡。匪徒首謀的肖像化,使得匪首余清芳既是影像文本中的視覺焦點,也成為整場事件的代表人物。最具代表性的案例就是《臺灣匪亂小史》(1920),在匪徒的歷史中,藉由「三首魁」三角排列關係,明確界定了匪徒事件在組織動員關係上的主要起事者,而余清芳位居首謀中的首謀(圖21)。

回溯余清芳肖像的三個版本。第一個余清芳是未經司法審訊,尚未在法律意義上成為犯罪人之前的浮浪者(圖16)。同一張照片所處脈絡意義是多重的。我們可以看到機構生產下的檔案照如何被用來建立犯罪前科身分的案底,在必要時充作警察持照追緝犯罪嫌疑犯的權力工具,並在寫真帖製作過程中,塑造匪徒首謀的視覺角色。第二個余清芳則是遭南部匪徒討伐隊搜索追捕十餘日後落網偵訊之時的「匪首」,第一現場的影像紀錄同時保留了現行犯的身體創傷,及交戰現場的背景資訊(圖20);第三個余清芳在空白背景前胸前貼以名條,已正式成為司法肖像意義下的犯人照。而最終改寫拍板定案臺灣匪徒肖像意義者,還是經法院大審後裁定之「三首魁」肖像(圖21),直到日治末期出版的《警察沿革誌》(1938)所選擇的也是最後一個余清芳(表1. III-⑤)。

(三)審判之路:《臺灣匪亂小史》

由總督府法務部所編著的《臺灣匪亂小史》(1920),雖不具寫真帖性質,但可以說是在整場事件落幕後,最能呈現官方意識形態,且握有歷史定位及影像詮釋權的文本。以下將與《臺灣寫真帖》(1915)對照,考察事件中相對缺席的群眾影像。

離開噍吧哖戰場之後,余清芳等人隨之走上審判之路。在這條路上,群眾的臉孔仍然模糊。事件參與者的集體肖像,以下兩張運鏡構圖相似的押送隊伍照片形成強烈對比。在第一張照片裡,起點是起事現場,終點是監獄。畫面背景的臺南火車站建築,顯示押解隊伍途經市街中心,同時也暗示了負罪之人遊街示眾的寓意。在這個群眾圍觀的場面裡,囚人隊伍並不那麼有秩序,而負責押送的警察並非畫面主角,幾乎隱沒於群眾之中。相較於雙手縛於身後、赤腳步行的徒眾們,只有首謀余清芳一人安坐於人力車上,成為畫面前景的視覺焦點(圖22)。全張照片的關鍵,卻在余清芳的腳上。根據臺南玉井耆老的口述歷史,余清芳落網後被日警用鐵絲穿縛腳筋,一路押解到臺南(康豹 2006:109-110)。從余清芳偵訊照(圖20)來看,他的腳確實受傷了沒錯。不過在《臺灣南部匪徒討伐警察隊紀念》(1916)圖片解說中,那卻是因為余清芳山間逃亡,在逃避搜索隊十餘日追捕期間,被芒草割傷所致。顯然就連如何看余清芳的一雙腳,官方民間看法都大不相同。

在第二張照片裡,監獄成了起點,終點是法院。畫面遠方高聳的臺南監獄被稱為「囚犯的宮殿」,噍吧哖事件共計800多名被告皆曾被收押於此一重刑犯監獄(蔡宛蓉 2012:74)。沿著象徵國家權力的監獄高牆,一身潔白制服的日警於隊伍兩側,並排押解頭罩覆面、服色黯淡、整齊劃一的人犯隊伍(圖23)。構圖秩序動線分明,形成光影明暗強烈對比,即將交付司法制度受審之是非黑白的道德寓意。這張照片的視覺焦點,再度回到了犯罪人的臉上。覆面變成另一個爭議的視覺符號。康豹(2006:116-117)從覆面研判,這是在死刑行刑前押赴刑場之路所攝,覆面來自「戴披笠」(kaburigasa)的日本內地傳統,使死刑犯赴刑場之路上不致感到羞恥。這裡有兩點不合理。第一,余清芳死刑於臺南監獄內絞首台執行,[1]並不符合照片所示出監獄步向法院的動線。第二,事件大審新聞顯示,監獄外的押送隊伍確是走向審判之路,被告等人「各戴深笠、加手錠、繫腰繩纍纍如貫珠以入。看守長呼其襟上之番號,另順立於(臨時法院)廷內之廣場」。[2]那麼,為何覆面?研判可能為降低護送風險,覆面具有防止共犯同行串謀脫逃的功能,且依規定沿路必須禁語。

包括余清芳在內,所有事件參與者的臉盡皆消失了,犯罪人的聲音連同民眾社會圍觀場面的市井喧嘩也消音了。儘管從臺南監獄步向臨時法院,只是短程一路之遙。當官方視角鏡頭快門選擇在押送隊伍在走出監獄門前原地整隊那一刻拍下紀念寫真的瞬間,失去面孔的匪徒案件被告人正走向審判之路上,只留下殖民權力獨白的規訓與沉默。

註解

七、英雄或土匪?歷史影像化的見真與欺偽

以犯罪攝影前史為名,換句話說,本文用意不在書寫犯罪攝影的歷史。實際上,嚴格意義上的犯罪攝影或許應追溯自1910年代前後監獄系統的司法攝影與指紋建檔,以及自1920年代警局系統基於刑事偵查與犯罪預防需要所建立的刑事攝影。而本研究嘗試探索的是在那之前,在法制上尚未明文化、機制運作並不那麼穩定,在實務上仍處於摸索階段的一段犯罪攝影前史輪廓。釐清這一段曖昧不明的前史,理解殖民攝影術觀看「犯罪」的歷史前提與基本預設,以此避免不證自明地套入犯罪攝影的影像類型,或許我們的犯罪攝影史才會更清晰。

在歷史比較的意義上,臺灣與西方犯罪攝影史脈絡不同。本研究主張,臺灣犯罪攝影前史首先是在「殖民地戰爭」狀態下浮現,陸續啟動對於犯罪指認與身分識別的機制,這是臺灣殖民歷史與攝影經驗交會而成的歷史特殊性。本文所探討的便是,在殖民攝影術下,自1895年至1915年廣義的「殖民地戰爭」期間,以「土匪」為殖民觀看的對象及影像主題,所啟動或是紀錄或是監控性質的三種場域機制:戰場、國境、監獄(參見附錄1)。

「土匪」是誰?土匪不只是影像世界裡的「他者」,也關係到廣義上如何指認被殖民者肖像中的我們。在西方攝影史裡從犯人照到身份照的影像過渡,代表了社會身份控制過程中視覺成份的整合(林志明 2013:164-165)。但是後進臺灣是在殖民主義與戰爭狀態下快速壓縮地迎來了攝影的權力技術,這讓臺灣攝影經驗的身世變得更複雜,攝影史辯證性連帶更豐富。來自國境的影像身分前史,說明了殖民戰爭狀態下土匪問題構成犯罪指認身分證明的迫切需要。

就監控機制的比較來看,殖民地臺灣與西方攝影史呈現了不同的歷史軌跡,第一個潛在具有犯罪指認預設的視覺身分識別系統,國境身分照要更早於監獄犯人照。儘管是出自戰爭狀態下即時性動員的視覺權力技術,但我們也可從對不同國籍族群的護照與簽證政策變化下,從使用寫真制的空窗期和調整期看出,攝影基於寫真館普及程度、產業基礎條件不足的全面實用化困難,往往首先僅被運用在限定對象,也就是那些潛在被視為可疑的匪徒身上,特別是對清國的跨國移工及無業遊民的入境管制,尤其呈現帝國邊界對特定國籍階級族群對象的歷史性歧視。另一方面,這也使得以西方人相學體貌特徵字彙為基礎的人相書制,在日治前期一度存在與肖像攝影寫真制相互技術競爭的空間,兩種技術競爭在監獄系統同樣有跡可循。

就犯罪影像文本來看,戰場或也可概分為前後三種影像生產類型:軍方檔案性質的戰爭寫真帖、警察內部機密檔案性質的治安影像、民間寫真館攝製的匪徒討伐寫真帖。透過殖民檔案重新觀看「土匪」,一開始或許是農村社會中個人或少數群眾的原始叛亂,這些有組織的民變,無論是否具有民族大義或革命動機,各種殖民地反叛的事件或多或少都被濃縮至延續戰爭攝影風格的討伐敘事類型裡。在歷史上,西來庵事件是「土匪時代」的句點,正好是殖民的第二個十年。在歷史影像的長河裡,我們看到了討伐者的戰爭暴力性的掩飾,被討伐一方的死亡景觀再也沒有出現,取而代之的是訴諸「暴徒」的暴力性。其中最為明顯的是「匪首」的犯罪肖像類型化。在寫真帖的影像敘事裡,沒有群眾只有首謀,那甚至很難說是一場群眾運動性質的社會抗爭,因為真正的反抗者通常都不出現在殖民鏡頭下,只有當他們進入特定的肖像類型(死者、俘虜、投降、歸順、匪首),才有可能悄然入鏡。事實上,所有的匪首肖像攝影本質上都是犯人照,結果上都在死刑命運下成為最後遺照。匪首肖像伴隨著司法攝影的標準化,歧異的「他者」轉變為固定的視覺「類型」:讓人一眼可辨的「影像罪犯」。而那些被拍攝對象幾乎全部被判死刑,差別在於後期更強調審判之路的視覺元素,受到公眾注目的土匪之死必須經過司法審判方可定罪。

從余清芳的三張臉,我們似乎也看到了作為「影像罪犯」的他者末路,但這真的就是犯罪攝影不可逆的結局嗎?在未竟的結論之後,作為研究提醒,在此或許有必要進一步援引博物館學及視覺人類學者Elizabeth Edward(2008)對帝國主義、殖民攝影術與「製作他者」(the 'Making' of the Other)深具啟發性的思考,以便為未來的後續研究打開更多空間,而不是寫下句點。

所謂「製作他者」,最顯著之處在於照片裂解時間和空間的方式。畢竟攝影是在景框之中製作片段,對焦觀者的注意力。照片作為片段來到整體面前,翻譯及轉化被觀察之現實,同時以寓意和現實展演自身。文明相對於野蠻、帝國相對於異國的觀看,這一點在帝國主義時代人類學影像操作尤其明顯,攝影立基於科學性的視覺和文本語言,在分類學式的整列之中,創造對象化的類型,使他者作為客體而存在。

但他也提醒,在傅科權力論者對殖民他者的攝影建構論影響力下,我們必須能夠分辨那些創造了科學決定論式的種族他者影像,以及另一種弱定義下的、暴露在大眾想像下的他者。如果要了解攝影如何建構他者,便要能夠允許同時容納影像角色矛盾異同的空間。為了避免對影像力量過度決定論式的閱讀,有必要在觀看中保持一種「圖像學式的困惑」(iconographic confusions)。(Edwards 2008: 241-243)

除此之外,影像文本分析(iconography, semiotics and aesthetics)只是影像典型力量的一部分。Edwards一文最重要的意見是,從整體「視覺經濟」(the whole visual economy)來把握,影像物件在那之中運作,社會性地被交換、傳播、收藏和使用。在殖民世界所生產和展示的影像產品,透過「視覺經濟」,影像在不同的詮釋性空間移動,又會經歷各自不同的意義製造和移動過程。在這個意義下,「製作他者」的運作機制同時納入了:從圖像學意義上的影像載體及其物質形式、再生產、流通、消費,以及檔案化(archiving),這些都是在「視覺經濟」中「製作他者」的場所。(244-246)

因此,對他來說,儘管殖民主義與攝影術的關係,立基在系統性不平等的權力關係下,但那並非單義給定的。儘管內容固定,但意義是流動的,被複雜且歷史特定的動態觀念所過濾滲透。如果只是去問那是什麼及特定影像所指意義為何,那是不夠的,不如去展現影像如何在特定的歷史展演下積累價值和意義。

本文對臺灣犯罪前史的研究定位,亦可被歸類為殖民攝影術「製作他者」的視覺權力研究。但最後我們嘗試在「視覺經濟」的問題意識下,透過戰前和戰後的兩種不同展示場域,從看得見和看不見的余清芳,從殖民者的觀看翻轉為被殖民者的觀看,也就是從封閉的殖民檔案走向民眾視域下的余清芳。

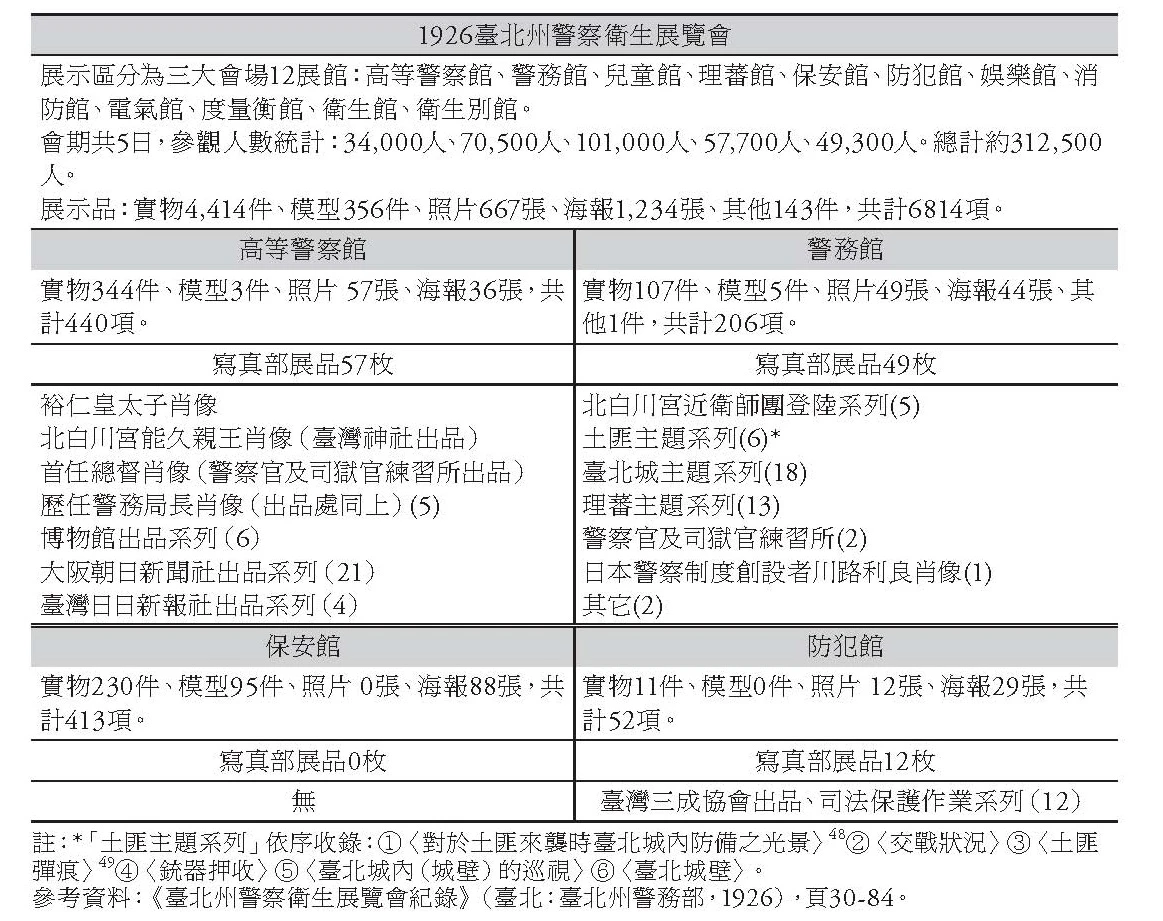

從殖民的第一個十年,1905年總督府警政獄政教育訓練機構設立的刑事參考室,到殖民的第三個十年,1926年紀念始政三十周年的「臺北州警察衛生展覽會」。這兩個具有檔案室意義的展間,一個是不對外開放的刑事參考室,一個是公開面向大眾的展覽會。後者共有12個展館,在5日展覽會期,寫下超過30萬參觀人次紀錄。走進警務館第三室,牆上有一整面陳列與展示「土匪時代」的照片(圖24),說明了土匪問題已走入歷史。但那其中沒有史上最大規模匪徒案件西來庵事件。原來是以警察官及司獄官練習所刑事參考室出品的17件「西來庵事件證據物」陳列於高等警察館實物部。[1]在這一場展覽會總共展示的667張照片當中,「土匪時代」只有6件,研判都是三十年前乙未戰爭階段的歷史照片(影像展品目錄參見附錄2)。這裡似乎透露出這場展覽會的展示邏輯,有實物就看實物,而寫真則是歷史視覺的替代品。矛盾的是,在土匪的時代裡,其實一張土匪入鏡的影像也沒有。一場沒有「土匪」的「土匪時代」?在警察展覽會裡,土匪宛如看不見的敵人。在殖民地的展示政治裡,無疑存在著高度的影像審查篩選痕跡。

註解

- ^ 《臺北州警察衛生展覽會紀錄》(臺北:臺北州警務部,1926),頁32。

然而,當影像被有意識地操作使用,企圖成為歷史證言,反而使所謂的真實更複雜。特別是像臺灣這樣一個不斷經歷外來政權統治的國家。戰前消失在警察展覽會的余清芳,戰後出現在另一個展示空間。2015年,正逢西來庵事件一百周年。在臺南民間宮廟性質的「西來庵噍吧哖紀念館」,廟中使用當年事件當事人歷史照片:余清芳、江定、羅俊、陳清吉、蘇有志,以「西來庵事件抗日志士」為題排成一列。這些放大輸出顆粒粗糙的黑白肖像照,以豔麗桃色亮面膠帶手工張貼簡易裝飾作框形成極大反差,與宮廟王爺信仰神像同室並列。引人注意的是,當中除了陳清吉照片上題字「別名牛奶吉仔」外,只有余清芳肖像照上題字寫著「台灣革命英雄余清芳氏」。

這讓人不免產生一種「圖像學式的困惑」,為何只有余清芳一人是英雄?透過對殖民寫真帖的研究,首先可以得知,其實這張照片就是匪首余清芳被捕時偵訊照,胸前還留有犯人名條(圖20)。換句話說,在影像生產的最初脈絡意義下,這原本是一張沒有題字的土匪照。革命起義的不只余清芳,還有他的肖像。以文字加工的影像題字,把土匪變成了英雄,徹底顛覆了肖像拍攝時的脈絡意義,在影像意義上革命,進入了在地的歷史。

問題是影像如何重寫歷史?余清芳如何從土匪變成了英雄?這張經過歷史加工的肖像照出處原來是在戰後出版的地方志檔案。《臺南縣志稿》(1960)第八卷人物志第二篇革命篇,依「驅荷」、「抗清」、「抗日」為革命烈士作傳。其中,「西來庵革命事件」被定位為臺灣人民抗日最後一次武裝革命,「於此可見此次革命之烈,實驚天地而泣鬼神,至于日政府對殖民地人民之血腥統治由此可見一斑矣」。[1]余清芳肖像照標題為〈噍吧哖事件革命領導者余清芳〉(圖25),與〈清代舉人劉達元〉、〈清末鄉紳翁煌南〉、〈臺灣民主國軍糧局長陳子鏞〉同頁並列。在那之中只有一件留有題字:「臺灣革命英雄余清芳氏」。原因或許是因為,除余清芳外,同頁其它歷史照片都是沙龍攝影類型的清代官紳肖像。殖民時代的犯罪影像,戰後基於再度檔案化的編纂需要,需以人為加工標記方能符合革命人物志的主旨。

從殖民檔案室,到臺灣民間宮廟,考察土匪歷史影像的見真與欺偽,這才發現原來余清芳不只三張臉。因為缺乏被殖民者自己生產的影像,歷史只能倚賴殖民者所生產的影像發言。原本殖民鏡頭下沒有群眾只有首謀的土匪影像,經過歷史的旋轉門,反而成就了影像裡的國族敘事英雄主義,余清芳成為西來庵抗日歷史事件的影像代言人。在原始叛亂的歷史裡,不法之徒往往具有兩面性,既是官府眼中的罪犯,又是鄉間社會認知的英雄,成就綠林好漢作為一種社會抗議、反叛的代表形象。我們無法得知真實的余清芳究竟是否符合英國左派史合家霍布斯邦筆下的「社會型盜匪」或者屬於具革命解放性千禧年運動的人民鬥士(霍布斯邦 1998:3-23、1999:93-176)。但是當影像在特定場所精神下以類型化展示,若有意要改變影像意義內容並不難成立。你要說他是土匪是土匪,說是英雄便成英雄。在殖民時代被攝影者的歷史裡,或許人盡可疑是土匪。當影像裡的土匪,成為歷史上的英雄,土匪或許是國族認同的另一面鏡子,端視觀看歷史的人望向鄉關何處。

註解

- ^ 臺南縣文獻委員會,《臺南縣志稿(卷八人物志)》(臺南:編者,1960),頁27。

附錄1:臺灣犯罪攝影前史年表

引用書目

中文

小金丸貴志。〈匪徒刑罰令及其附屬法令之制定經緯〉。《臺灣史研究》,第19卷第2期(2012)。頁31-98。

仝冰雪。《中國照相館史》。北京:中國攝影出版社,2015。

艾瑞克.霍布斯邦(Eric J. Hobsbawm)著,楊德睿譯。《原始的叛亂:十九至二十世紀社會運動的古樸形式盜匪》。臺北:城邦,1999。

艾瑞克.霍布斯邦(Eric J. Hobsbawm)著,鄭明萱譯。《盜匪:從羅賓漢到水滸英雄》。臺北:城邦,1998。

呂理政、謝國興主編。《乙未之役隨軍見聞錄》。臺北:中央研究院臺灣史研究所、國立臺灣歷史博物館,2015。

沈德汶。〈臺灣人浮浪者的島嶼邊緣悲歌〉,收錄於陳姃湲編,《看不見的殖民邊緣》。臺北:玉山社,2012。頁86-103。

林志明。〈在指認與認同之間擺盪的攝影肖像〉,《複多與張力:論攝影史與攝影肖像》。臺北:田園城市,2013。頁154-187。

林政佑。《日治時期臺灣監獄制度與實踐》。臺北:國史館,2014。

范燕秋。〈臺灣木乃伊柯象的歷史與物質文化研究〉。《國立臺灣博物館學刊》,第67卷第4期(2014),頁41-64。

原田敬一。《日清、日俄戰爭》。香港:香港中和,2016。

徐佑驊、林雅慧、齊藤啟介。《日治臺灣生活事情:寫真、修學、案內》。臺北:翰蘆,2016。

徐佑驊。《日治時期「臺灣寫真帖」研究》。臺北:國立政治大學臺灣史研究所碩士論文,2011。

康豹。《染血的山谷:日治時期的噍吧哖事件》。臺北:三民書局,2006。

陳界仁,〈帝國邊界 I〉,錄像作品,2009。

陳傳興。〈臺灣熱〉,《銀鹽熱》。臺北:行人,2011。頁8-43。

傅月庵。乙未戰役影像判讀的一些問題。《臺灣史料研究:臺灣影像史專題》,第7號(1996.02),頁45-54。

鈴木惠可。〈日治時期臺灣的紀念碑建設與日本近代雕塑家:以大雄氏廣〈臺灣警察官招魂碑〉(1908)為中心〉。《現代美術學報》,第30期,2015,頁159-190。

臺南縣文獻委員會編校。《臺南縣志稿(卷八人物志)》。臺南:編者,1960。

臺灣總督府警務局編,蔡伯壎譯註。《臺灣總督府警察沿革誌第二編:領臺以後的治安狀況(上卷)中譯本I, II, III》。臺南:國立臺灣歷史博物館,2008。

劉彥君。《強盜或抗日?以日治法院判決中的「匪徒」為核心》。臺北:臺灣大學法律學研究所碩士論文,2006。

蔡宛蓉。〈在司法的邊緣遇見監獄受刑者〉,收錄於陳姃湲編,《看不見的殖民邊緣》。臺北:玉山社,2012。頁68-85。

蔡昭儀主編。《銀鹽世代-尋找歲月靈光臺灣攝影家原作展1890s-2015》。臺中:國立臺灣美術館,2016。

龔卓軍。〈影像的佔領.交陪的抗拒:信仰與民俗的攝影史辯證〉。《藝術觀點》,第68期(2016.10),頁5-13。

蕭永盛a。〈日清戰爭寫真:龜井茲明寫真班〉。《攝影之聲》,第14期(2015.01)。頁112-117。

蕭永盛b。〈日治初期的臺灣寫真產業〉。《攝影之聲》,第14期(2015.09)。頁98-105。

日文

上田元胤、湊靈雄編。《臺灣士商名鑑》。出版地不詳:にひたか社發行,1900。

下田正。《大正四年臺灣南部匪徒討伐隊紀念》。臺南:下田寫真館,1916。

大江志乃夫。〈植民地戦争と総督府の成立〉,收錄於大江志乃夫等編,《岩波講座近代日本と植民地2:帝国統治の構造》。東京:岩波書店,1992。頁3-33。

小沢健志。《写真:明治の戦争》。東京:筑摩書房,2001。

中京大學社會科學研究所臺灣總督府文書目錄編委會編。《台湾総督府文書目錄》,第13卷。東京:ゆまに書房,1993。

井上祐子。《日清・日露戦争と写真報道》。東京:吉川弘文館,2012。

古藤誠藏編。《臺灣警察法規》。臺北:日本物產合資會社臺北支店,1906。

市村茉梨。〈日清戦争写真にみられる戦争イメージとその意義〉。《東アジア文化交涉研究》,第7期(2014),頁161-179。

石川源一郎。《臺灣名所寫真帖》。臺北:臺灣商報社,1899。

石原幸作。《臺灣日日三十年史:附台湾の言論界》。東京:ゆまこ書房,2004。

吉川澄一。〈鑑識一般(其四-寫真的利用)〉,《臺灣警察時報》,第197期(1932. 4),頁24-38。

安齋源一郎。《寫真俱樂部(別名:臺灣人物寫真帖)》。臺北:臺灣周報社,1901。

安藤元節。《臺灣大觀》。東京:日本合同通信社,1932。

杉山靖憲。《臺灣名勝舊跡誌》。東京:凸版印刷株式會社本所分工場,1916。

松井晟千代。《臺灣行刑法規》。臺北:行刑法規發行所,1924。

秋澤烏川。《臺灣匪誌》。臺北:臺法月報發行所,1923。

崔仁辰。犬伏雅一監譯。《韓國寫真史 1631-1945》。東京:青弓社,2015。

陸軍參謀本部陸地測量部。《臺灣諸景寫真帖 I, II》。東京:陸地測量部,1896。

渡辺公三。《司法的同一性の誕生:市民社会における個体識別と登録》。東京:言叢社,2003。

進藤克己。〈「殖民地戰爭」與在臺日本軍隊〉。《歷史臺灣》,第11期(2016.05),頁5-34。

嘉義廳警務課。《嘉義勦匪誌》。嘉義:編者,1906。

臺北州警務部。《臺北州警察法規》。臺北:編者,1932。

臺北州警務部。《臺北州警察衛生展覽會紀錄》。臺北:編者,1926。

臺北州警務部。《臺北州警察衛生展覽會寫真帖》。臺北:編者,1926。

臺灣寫真會。《臺灣寫真帖》,第1卷第12期。臺北:臺灣寫真會,1915。

臺灣寫真會。《臺灣寫真帖》,第2卷第1期。臺南:臺南新報社寫真部,1915。

臺灣總督府。《臺灣總督府警察官及司獄官練習所寫真帖》。臺北:出版者不詳,出版年不詳。

臺灣總督府史料編纂會。《臺灣史料稿本》(明治二十八年十月八日)。臺北:編者,1895。

臺灣總督府民政部。《紀念臺灣寫真帖》。臺北:編者,1915。

臺灣總督府民政部總務局外事課。《臺灣總督府 外國旅行券規則及關係公文集》。臺北:編者,1902。

臺灣總督府法務部。《臺灣匪亂小史》。臺北:編者,1920。

臺灣總督府警務局。《臺灣警察法規》。臺北:臺灣警察協會,1923。

臺灣總督府警務局。《臺灣警察法規》。臺北:臺灣警察協會,1936。

臺灣總督府警務局編、吳密察解題。《臺灣總督府警察沿革誌(二)領臺以後の治安狀況》。臺北:南天書局,1995[1938]。

臺灣總督府警務局編。《臺灣總督府警察沿革誌警察沿革誌(二)》。臺北:編者,1942。

臺灣總督府警察官及司獄官練習所。《臺灣總督府警察官及司獄官練習所沿革誌》。臺北:編者,1909。

遠藤誠。《征臺軍凱旋紀念帖》。東京:裳華房書店、遠藤寫真館,1896。

龜井茲明。《日清戰爭從軍寫真帖》。東京:柏書房,1992。

藤崎濟之助。《臺灣全誌》。東京:中文館書店,1928。

鷲巢敦哉。《臺灣保甲皇民化讀本》。臺北:臺灣警察協會,1941。

鷲巢敦哉。《臺灣警察四十年史話》。臺北:鷲巢敦哉,1938。

西文

Allen, Joseph R.. "Picturing Gentlemen: Japanese Portrait Photography in Colonial Taiwan." The Journal of Asian Studies 73, 2014. 1009-1042.

Barclay, Paul D.. "Corporal Punishment in Early-Twentieth-Century Japanese Visual Culture." Trans-Asia Photography Review 6(2), Spring, 2016.

Chaudhary, Zahid. "Phantasmagoric Aesthetic: Colonial Violence and the Management of Perception."Cultural Critique 59, Winter, 2005. 63-119.

Cole, Simon A.. Suspect Identities: A History of Criminal Identification and Fingerprinting. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001.

Edward, Elizabeth. "Photography and the Making of the Other."Human Zoos: Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires. Ed. Pascal Blanchard. Liverpool: Liverpool University Press. 2008. 239-246.

Finn, Jonathan. Capturing the Criminal Image: From Mug Shot to Surveillance Society. Minneapolis: University of Minnesota Press. 2009.

Foucault, Michel. Discipline and Punish: the Birth of the Prison. NY: Vintage Books, 1979.

Green, David. "On Foucault: Disciplinary Power and Photography." The Camerawork Essays: Context and Meaning InPhotography. Ed. Jessica Evans. NY: New York University Press, Rivers Oram Press, 1997. 119-131.

Hobsbawm, Eric. Primitive Rebels: Studies in Archaic Forms of Social Movement in the 19th and 20th Centuries. Manchester: Manchester University Press, 1971.

Lalvani, Suren. Photography, Vision, and the Production of Modern Bodies. Albany: State University of New York Press, 1996.

Pick, Daniel. Faces of Degeneration: A European Disorder, 1848-1918. New York: Cambridge University Press, 1989.

Sekula, Allan. "The Body and the Archive." October 39, 1986. 3-64.

Tagg, John. The Burden of Representation: Essays on Photographies and Histories. Basingstoke. U.K.: Macmillan, 1988.

網路資料

The Galton archive at University College London (UCL). (http://www.ucl.ac.uk/museums/galton/)

日治時期期刊影像系統(http://hyerm.ntl.edu.tw:2136/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/login?o=dwebmge&cache=1480345342302)

日治時期圖書影像系統(臺灣寫真帖資料庫)(http://stfb.ntl.edu.tw/cgi-bin/gs32/gsweb.cgi/ccd=9Kfuhm/main?db=webmge&menuid=index)。

国立国会図書館| 近代デジタルライブラリー | 明治・大正時代の写真資料庫(http://carsen.dreamhosters.com/sensey/20101113.htm)。

臺灣日日新報資料庫大鐸版(http://140.112.115.15/ddnc/ttswebx?@0:0:1:ttsddn@@0.7568286606110632#JUMPOINT)

臺灣研究古籍資料庫(http://rarebooks.ith.sinica.edu.tw/sinicafrsFront99/index.htm)

臺灣總督府檔案資料庫(http://db1n.th.gov.tw/sotokufu/)。

臺灣舊照片資料庫(http://photo.lib.ntu.edu.tw/pic/db/oldphoto.jsp)。